Avec plus de 320 millions de locuteurs dans le monde, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Mais les traditionalistes se plaignent du déclin de l’orthographe, de la grammaire et du vocabulaire. À l'occasion de la Journée internationale de la langue française, un linguiste déclare à 42mag.fr que le changement n'est pas seulement inévitable, il est sain.

« Le français, c'est bien parce qu'il est parlé sur tous les continents, ce qui est rare pour une langue », explique Christophe Benzitoun, maître de conférences en linguistique à l'Université de Lorraine.

« Il y a plusieurs centaines de millions de locuteurs, ce qui montre que la langue se porte bien, qu'elle est largement parlée, largement enseignée.

« Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de sa vitalité à court ou moyen terme, du nombre d'intervenants, de sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies ou quoi que ce soit d'autre. »

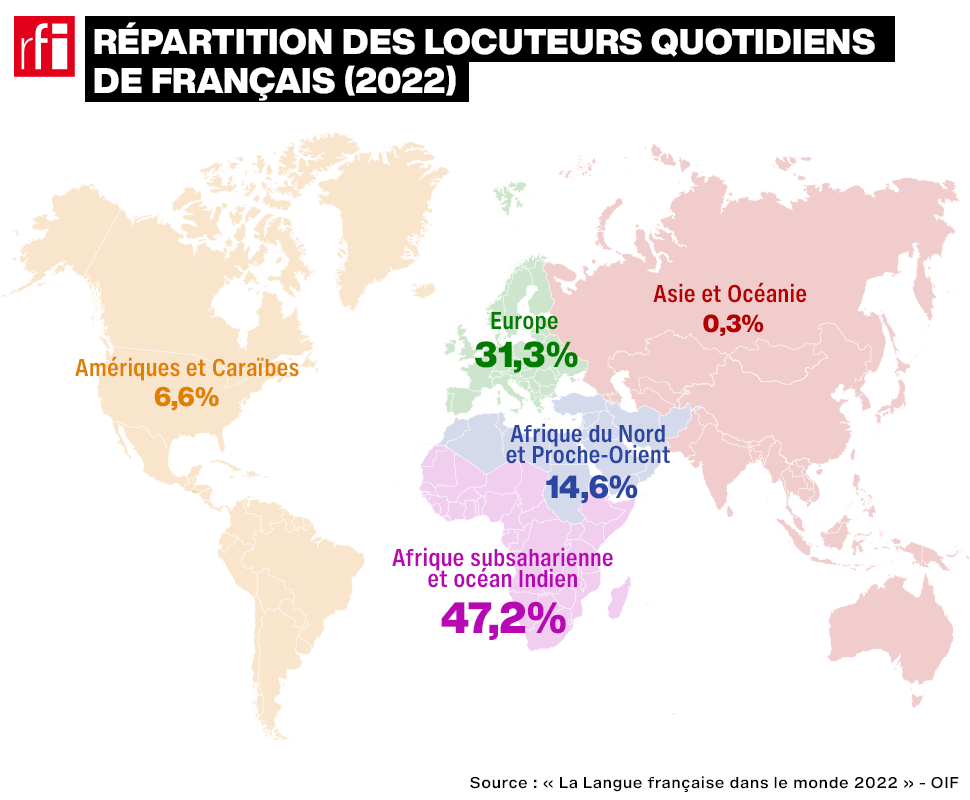

Quelque 321 millions parlent français dans le monde, selon la dernière estimation de l'Observatoire de la langue française de 2022.

Avec environ la moitié de ces locuteurs en Afrique, un tiers en Europe et d’autres dans les Amériques, les Caraïbes, l’Asie et l’Océanie, son empreinte est plus large que le chinois ou l’hindi – qui comptent plus de locuteurs au total mais sont concentrés sur un seul continent.

Seuls l’anglais et l’espagnol – comme le français, langues des empires européens qui ont colonisé une grande partie du globe – peuvent rivaliser pour la répartition géographique.

Alors pourquoi tant de gens croient-ils que le français est en déclin ?

Des difficultés avec l'orthographe

La dernière étude Pise sur l'éducation, qui mesure les résultats scolaires des jeunes de 15 ans dans 81 pays, a révélé que les résultats en lecture en 2022 étaient parmi les plus bas jamais enregistrés en France, après une décennie de baisse constante.

Ils restent néanmoins en ligne avec la moyenne des autres membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les tests nationaux, quant à eux, ont révélé que si environ la moitié des 11-12 ans affichaient une compréhension satisfaisante du français parlé et écrit à la rentrée 2022, moins de 40 % maîtrisaient suffisamment l’orthographe ou la grammaire.

En fait, près de 35 pour cent des élèves étaient jugés tellement en retard en orthographe qu’ils avaient besoin d’une aide particulière.

Les ministres de l'Éducation successifs se sont engagés à s'attaquer aux niveaux d'alphabétisation, notamment en imposant du temps supplémentaire pour la lecture et l'écriture aux élèves du primaire et des exercices de dictée quotidiens.

Mais le linguiste Benzitoun affirme que, quel que soit le nombre d'heures que les écoles y ont consacré au fil des ans, les élèves ont toujours eu du mal à épeler le français ; c'est une caractéristique de la langue elle-même.

Deux langues distinctes

D'autres langues européennes, dont l'espagnol et l'allemand, ont mis à jour leur orthographe à mesure que la prononciation change, explique-t-il, gardant la langue écrite plus proche de la façon dont les mots sonnent aujourd'hui.

Pourtant, le français s'écrit toujours de la même manière qu'il l'était lorsqu'il était parlé de manière très différente – avec pour résultat que de nombreux marqueurs grammaticaux requis pour un français écrit « correct » n'apparaissent pas dans la langue parlée.

« Par exemple, les marqueurs du pluriel pour les noms et les adjectifs, que nous marquons à l'écrit avec un S. La plupart du temps, on n'entend pas du tout ces marqueurs dans la langue parlée », explique Benzitoun, spécialisé dans la différence entre l'écrit et l'oral. Français.

Les linguistes font campagne depuis les années 1980 pour la modernisation du français écrit et, en 1990, quelques réformes limitées ont été introduites (bien qu'elles n'aient pas été universellement adoptées).

« Nous n'avons pas mis à jour en fonction de la prononciation, ou peut-être un peu sur les bords mais pas du tout systématiquement », précise Benzitoun.

« Et maintenant nous avons un bon siècle et demi de retard par rapport à l'évolution de la prononciation. »

Puristes du langage

La France s'est montrée plus résistante au changement linguistique que de nombreux autres pays. Dans une enquête réalisée en 2016, 82 % des personnes interrogées ont déclaré désapprouver la tentative de réforme de 1990.

Les évolutions ultérieures ont également suscité l’inquiétude des intellectuels et des institutions françaises – notamment l’Académie française, l’institution profondément conservatrice qui, depuis 1635, prétend sauvegarder la langue française.

Au fil des décennies, il s’est opposé à tout, depuis la reconnaissance des langues régionales en France jusqu’à l’utilisation de formes féminines dans les titres de poste pour les femmes médecins, parlementaires, enseignantes, etc.

L'une de ses batailles les plus acharnées est contre l'importation de mots anglais, qui, selon ses membres, menace non seulement la langue française mais aussi la société elle-même.

« C'est cette vision fantasmée de la langue comme pure et parfaite à une certaine époque, qui n'a aucun sens d'un point de vue linguistique », répond Benzitoun.

En s’accrochant à tout prix à des conventions vieilles de plusieurs siècles, les puristes du langage veulent faire du français « une sorte de musée vierge que personne ne peut toucher », dit-il.

« C'est une mauvaise compréhension du fonctionnement des langues et de la définition même de ce qu'est une langue. Les langues sont faites pour être utilisées par ceux qui les parlent, pour s'adapter à l'époque à laquelle elles sont parlées – et si ce n'est pas le cas, elles n'ont aucune raison d'exister.

Fossiliser le français lui conduirait au même sort que le latin, prévient-il. « Essayer de revenir en arrière équivaudrait à signer l'arrêt de mort de la langue. »

De toute façon, la langue de qui est le français ?

Le conservatisme linguistique est également en contradiction avec un objectif auquel la France consacre plus de 600 millions d'euros chaque année : promouvoir le français dans le monde.

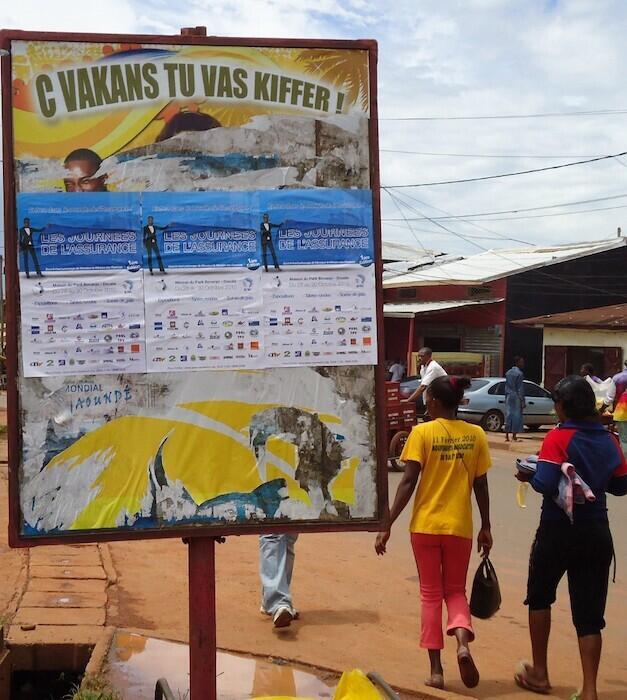

« Une partie de la raison pour laquelle l'anglais s'est répandu est que personne ne contrôle la langue. Les gens parlent différemment au Royaume-Uni et aux États-Unis et ce n'est pas un problème », observe Benzitoun.

« Pourtant, il existe pour le français une sorte de centralisation – il existe un mythe du « bon français » parlé à Paris et dans sa région, qui limite en fait sa diffusion en tant que langue mondiale.

« C'est paradoxal de rechercher, d'une part, une langue de plus en plus parlée, avec une certaine liberté dans la façon de s'exprimer, avec des variations importantes dans la manière de parler, et cette volonté de centralisation et de « bon français ». Il faut choisir l’un ou l’autre.

Le président français Emmanuel Macron s’est montré plus progressiste dans ce domaine que certains de ses prédécesseurs, déclarant en 2018 : « La France doit être fière d’être finalement un pays parmi d’autres qui apprend, parle et écrit en français. »

Son gouvernement a soutenu un dictionnaire en ligne du français mondial qui vise à refléter la diversité d'une langue parlée de la République démocratique du Congo au Canada.

Benzitoun estime qu’incorporer des expressions venues d’ailleurs ne peut que rendre le français plus riche. Il cite l'exemple d'« enjailler », « s'amuser » ou « faire la fête » : inventé en Afrique de l'Ouest francophone, le verbe apparaît désormais dans les dictionnaires français standards.

Il est l'un des 19 linguistes à l'origine d'un récent traité intitulé « Le français va très bien, merci » (« Le français se porte très bien, merci »), conçu pour contrer les prophètes de malheur.

«J'ai confiance dans les francophones et j'ai confiance dans la langue française», dit Benzitoun.

« Si un terme est inventé et qu'il se répand largement, cela suggère qu'il est utile. Il doit servir à enrichir le langage et à exprimer une nouvelle réalité, quelque chose que nous ne pouvions pas exprimer auparavant. Ce n'est que positif. »