Dans ce long métrage, le metteur en scène d’origine cambodgienne et française propose une méditation sur la communication, sur l’art de la tromperie et sur les excès d’une révolution qui a exacerbé la mise en pratique d’un ensemble d’idées.

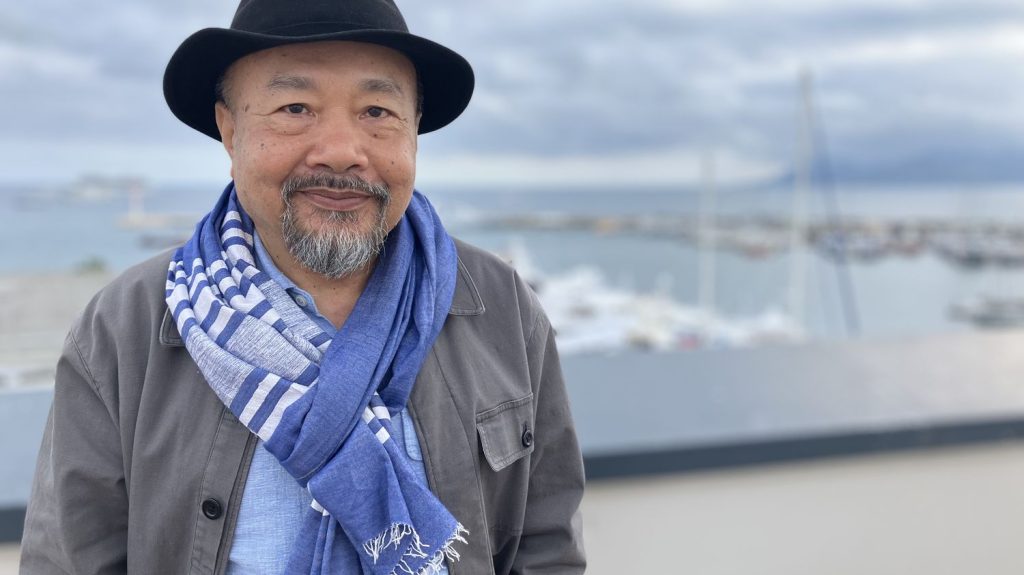

Rithy Panh et la tragédie cambodgienne

Rithy Panh, cinéaste franco-cambodgien, contribue encore une fois au devoir de mémoire avec un nouveau film fictif sur l’histoire du Cambodge, « Rendez-vous avec Pol Pot ». Il figure parmi les films sélectionnés pour l’édition 2021 du Festival de Cannes Première. Dans ce nouveau film qui sera disponible le 4 juin, il raconte le témoignage d’une journaliste, interprétée par l’actrice Irène Jacob, d’un photographe et d’un militant de gauche sympathisant du régime, tandis qu’ils visitent sous haute surveillance le Kampuchéa démocratique.

Ils sont peu à peu confrontés à la réalité qui se dissimule derrière les discours officiels et les décors artificiels qu’on leur met en avant.

Motivations et inspirations de Rithy Panh

La veille de la présentation officielle du film, sur la terrasse du Palais des Festivals, le réalisateur a confié à 42mag.fr Culture la raison derrière la réalisation de ce long-métrage, ses choix en matière de mise en scène et son lien incontournable avec le monde du cinéma.

Rithy Panh explique que son désir de raconter cette histoire provient du silence des nombreux occidentaux et des individus des « pays frères » qui avaient visité le Cambodge durant cette période, et qui n’ont jamais témoigné de ce qu’ils ont vu. Il souhaite ainsi faire entendre les silences et les non-dits qui entourent cette époque.

Le pouvoir du langage

L’utilisation du langage et des mots est un élément crucial du film. Selon Rithy Panh, le choix des mots par les Khmers rouges lors de cette période reflète bien la situation. Par exemple, il explique qu’ils ne faisaient pas référence au mot « tuer », mais plutôt à « détruire ». Par extension, quand on « détruit », il ne reste rien, contrairement à « tuer » où le corps reste tangible. Les mots ont une âme, ils servent d’arme politique pour manipuler les émotions du peuple.

The Rendez-vous avec Pol Pot : raconter l’histoire à travers une fiction

En plus d’exprimer l’histoire à travers ses nombreux documentaires, Rithy Panh a voulu approcher à nouveau la question en utilisant le format de la fiction avec « Rendez-vous avec Pol Pot ». En effet, il estime que la fiction offre une plus grande liberté et permet d’apporter une plus grande légèreté à une histoire aussi lourde.

Montrer la vérité derrière le déguisement

Dans son film, Rithy Panh illustre la manipulation orchestrée par le régime. Les personnages découvrent que la réalité est complètement faussée et que tout est contrôlé – un véritable théâtre façonné pour tromper leurs yeux. Ils font face à un contrôle absolu de chaque moindre fait et geste, mêlant intimidation et manipulation.

Aujourd’hui, si traiter de ce sujet reste compliqué, Rithy Panh note que disposer de la technologie et des réseaux sociaux offre une possibilité de vérifier, chercher et donc de comprendre.

Rithy Panh et son utilisation singulière de la fiction

Rithy Panh ne limite pas sa réalisation au cinéma traditionnel. Il utilise d’autres formes d’art comme la sculpture et la peinture, pour illustrer certaines scènes d’une manière qui respecte son éthique. Notamment, il utilise des figurines pour montrer des choses qu’il estime ne pas pouvoir représenter autrement, comme la faim ou la mort. Cette utilisation de l’art lui offre une distance nécessaire pour une narration plus apaisée et pour une visualisation des détails, vecteurs d’âmes et de traces humaines.

L’âme de Pol Pot et la représentation du cruauté

Dans le film, Pol Pot n’est jamais réellement présenté, et cela était délibéré. Pour Rithy Panh, présenter brutalement la figure de Pot risquerait de rendre la représentation ridicule. Il souhaite ainsi souligner que même les monstres sont humains. Pour cela, il utilise son ombre pour incarner Pol Pot, évoquant un sentiment de peur et de présence fantôme. Pour lui, la véritable horreur réside dans ce qui est ni vu ni su, à l’instar de Big Brother dans « 1984 ».