Il y a cent ans ce mois-ci, les femmes travaillant dans les conserveries de poisson de la côte nord-ouest de la France ont organisé une grève qui est restée dans l’histoire comme l’un des premiers exemples de mobilisation réussie de femmes pour revendiquer leurs droits au travail.

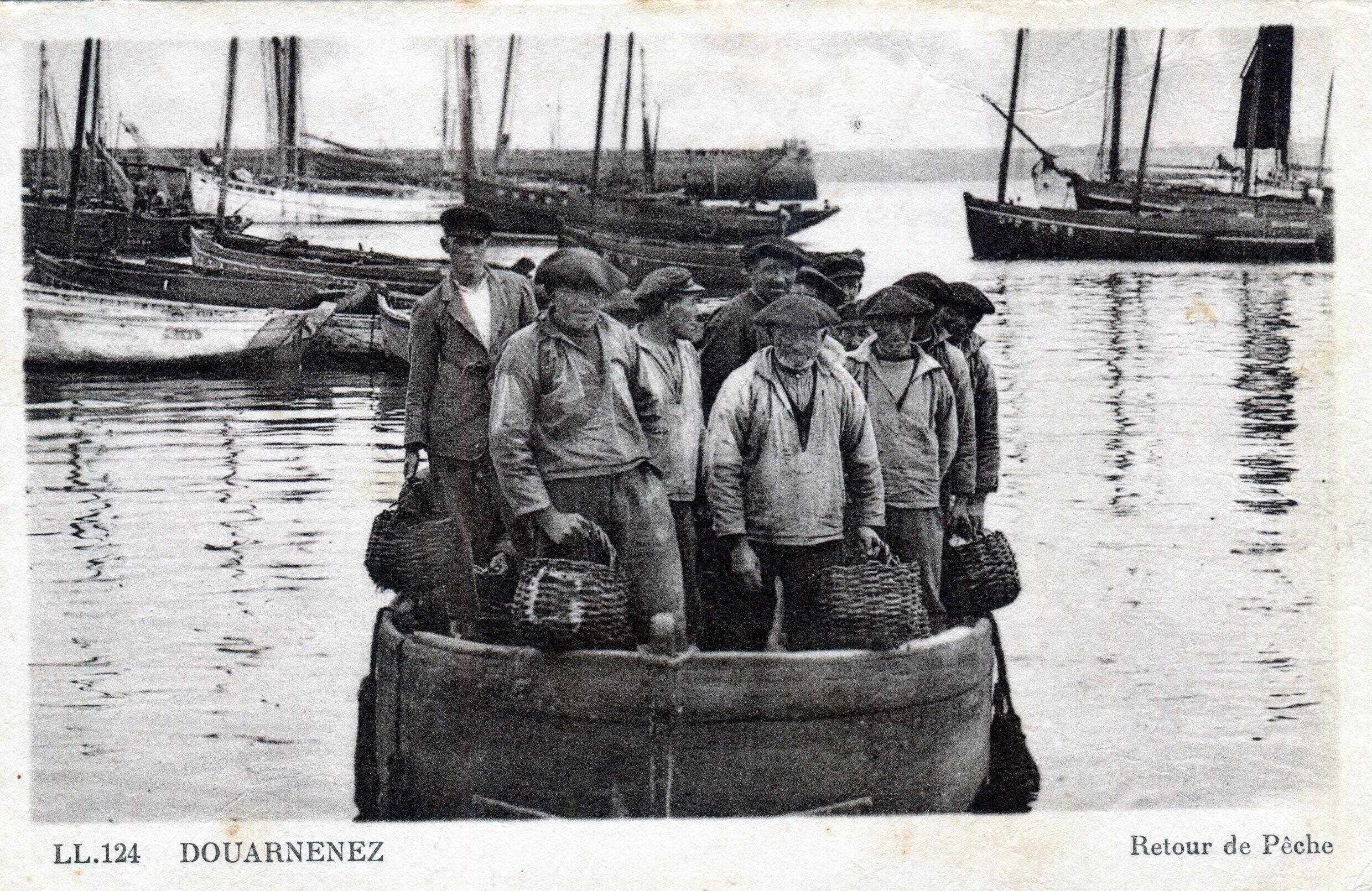

Niché dans une baie du Finistère, là où le nord de la France s’avance dans l’océan Atlantique, le port de Douarnenez ne ressemble pas à un foyer évident de révolte industrielle, avec ses pittoresques maisons aux couleurs pastel bordant le port. Mais les ruelles étroites de la ville ont été autrefois le théâtre d’un mouvement qui a ouvert un nouveau chapitre pour les droits des femmes au travail.

Il y a cent ans, Douarnenez était une ville en pleine mutation. La pêche était son élément vital depuis des siècles, mais avec l’invention de la mise en conserve, ses captures de sardines ont pu atteindre des marchés auparavant inimaginables.

Les ports de Bretagne deviennent le cœur battant de l’industrie française de la conserve de poisson, au premier rang desquels Douarnenez. En l’espace de 50 ans, sa population est passée d’environ 2 000 habitants à plus de 14 000, avec des dizaines de nouvelles conserveries attirant de la main d’œuvre venue de l’intérieur des terres.

La plupart de ces travailleurs étaient des femmes. Pendant que les hommes et les garçons attrapaient le poisson, les femmes et les filles étaient chargées de le nettoyer, de le frire et de l’emballer. C’était un travail humide, bruyant, malodorant et éreintant, et cela se poursuivait 24 heures sur 24.

Écoutez cette histoire sur le podcast Spotlight on France :

« Il n’y avait pas de stockage réfrigéré comme nous en avons aujourd’hui, donc quand les sardines arrivaient, il fallait se mettre au travail tout de suite », explique Arlette Julien, responsable de l’association d’histoire locale Mémoire de la Ville, dont la grand-mère Augustine était employée dans l’un des conserveries.

En haute saison, cela signifiait des journées de travail de 18 heures consécutives. Les enfants d’Augustine se souviennent de l’avoir vue affalée sur une chaise entre deux quarts de travail. « Elle ne prenait même pas le temps de se changer, elle se reposait un peu pendant deux ou trois heures et puis on frappait à la vitre pour lui dire qu’il était temps de rentrer », raconte Arlette.

Rien de tout cela n’a été équitablement compensé. Faute de la protection des syndicats ou d’une législation du travail efficace, les femmes constituaient une main-d’œuvre bon marché pour les patrons d’usine – qui étaient connus pour employer des filles dès l’âge de neuf ou dix ans ainsi que des adultes octogénaires. Jeunes ou vieux, de jour comme de nuit, ils recevaient tous le même salaire : 80 centimes de l’heure, un peu moins que le prix d’un litre de lait.

Soutien national

Celui de la ville Penn Sardin Pour cela, les « têtes de sardines », comme on les appelait en breton, avaient déjà dû se battre.

En février 1905, elles lancèrent l’une des plus grandes grèves de femmes jamais organisées pour exiger un paiement à l’heure plutôt que par millier de sardines en conserve. Les propriétaires de conserveries cédèrent en quelques jours et les travailleurs triomphants commencèrent à jeter les bases de leur premier syndicat.

Deux décennies plus tard, leurs collègues se sont souvenus de cette leçon lorsqu’ils cherchaient à obtenir un salaire plus élevé.

Ce qui a commencé comme une revendication dans une conserverie le 20 novembre 1924 s’est rapidement répété dans d’autres usines et s’est rapidement transformé en une grève, qui a rassemblé des centaines d’ouvriers dans les rues de Douarnenez pour des manifestations quotidiennes.

Ils trouvent un allié chez le maire de la ville, Daniel Le Flanchec, l’un des premiers maires communistes de France et le deuxième de Douarnenez. Lui et ses partisans ont contacté les réseaux nationaux et, en une semaine, des organisateurs d’autres régions du pays ont commencé à arriver pour encourager les travailleurs de la sardine.

Arlette se souvient que sa grand-mère lui avait parlé d’une représentante syndicale en particulier : Lucie Colliard, une ancienne enseignante venue de Paris à Douarnenez et qui a ensuite écrit un livre sur les événements.

Elle a joué un rôle déterminant en aidant des femmes comme Augustine à comprendre la dynamique plus large en jeu, dit Arlette. « Colliard a commencé à expliquer l’aspect économique, à dire ‘vous gagnez tel ou tel, tandis que le patron gagne tel’ – des choses qu’elle n’avait pas forcément réalisées auparavant. C’était donc une chance d’apprendre. »

Augustine, alors âgée de 38 ans et mère de quatre enfants, a contribué à son tour à informer les travailleurs plus âgés qui ne parlaient que le breton et non le français. Elle a également rejoint le comité de soutien, collectant des dons de nourriture auprès des fermes locales et les distribuant aux grévistes. Combinés aux fonds envoyés par des sympathisants venus de toute la France et même de l’étranger, ces fournitures ont permis aux femmes de tenir plus de six semaines.

En décembre, ils furent rejoints par des pêcheurs qui refusèrent de prendre la mer, reconnaissant le rôle crucial des conserveries dans l’acheminement de leurs prises vers le marché.

Habitués à chanter ensemble dans les usines, les grévistes ont décliné dans la rue une nouvelle chanson : Pamp vraiment à voen breton pour « Cinq réaux on en aura » – l’équivalent de 1,25 franc de l’heure.

Ce n’était pas une revendication farfelue – les travailleurs de la sardine étaient sous-payés, même selon les normes de l’époque – mais les patrons ont refusé de négocier.

Ils firent appel à des briseurs de grève, ce qui porta les choses à leur paroxysme le 1er janvier 1925. Alors que le maire et d’autres célébraient la nouvelle année dans un café local, une bagarre éclata et plusieurs coups de feu furent tirés. Le Flanchec fut touché et le bruit courut dans la ville qu’il avait été assassiné sur ordre des patrons de l’usine.

En fait, il a survécu, mais cela a suffi à déclencher une émeute de courte durée et à inciter les journaux de gauche à dénoncer un complot « fasciste ». Craignant pire, le préfet de région a ordonné aux propriétaires d’usines d’entrer en médiation.

Le 6 janvier, ils étaient parvenus à un accord : un franc de l’heure pour les conserveries de sardines, un salaire supplémentaire pour travailler après minuit, la reconnaissance du droit de se syndiquer et l’assurance que les grévistes ne seraient pas licenciés en représailles. Quarante-six jours après leur départ, les femmes ont accepté l’accord.

Un héritage de résistance

« Je pense qu’au-delà du résultat – parce qu’ils ont obtenu une petite augmentation, pas tout ce qu’ils demandaient, mais un peu – après, les syndicats se sont créés, et ils se sont habitués à l’idée de se dire, on peut encore faire mieux », » dit Arlette. Pour illustrer cette détermination retrouvée, elle raconte que lorsque le mari d’Augustine, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, est décédé quelques années après la grève, elle s’est battue pour obtenir la pension de veuve de guerre qui lui était due.

« Je l’ai toujours connue comme quelqu’un qui parlait librement, qui avait une envie de dignité, une envie d’avancer, de suivre l’actualité, de se forger une opinion, etc… J’ai entendu ma grand-mère dire : ‘on a appris qu’on était des citoyens’. .»

Une autre ancienne gréviste, Joséphine Pencalet, s’est présentée aux élections municipales du printemps suivant, devenant ainsi l’une des premières femmes en France à le faire. Cependant, bien qu’elle ait été élue, elle a été disqualifiée quelques mois plus tard – puisque les femmes ne pouvaient pas voter, ont statué les tribunaux, ni exercer de fonctions publiques.

« Mais c’était quand même une forme d’autonomisation, de dire : ‘on va prendre les choses en main’ », estime Arlette. Cet héritage est devenu une fierté non seulement pour les descendants des grévistes, mais pour toute la ville de Douarnenez et plus largement la Bretagne.

Alors que la région célèbre le centenaire de la grève, Arlette se dit réconfortée de voir les nouvelles générations l’adopter comme une histoire de résistance. « Il y a toujours cet attachement au fait qu’à un moment donné, les femmes ont pris leur destin en main. »