Durant cette semaine, nous explorons l’émergence du consumérisme et les dessous du CNR, le Conseil national de la Résistance.

Depuis quand trouvons-nous attrayant un produit simplement parce qu’il est « nouveau » ? C’est la question que soulève la philosophe Jeanne Guien dans son exploration de l’histoire du commerce et de la publicité.

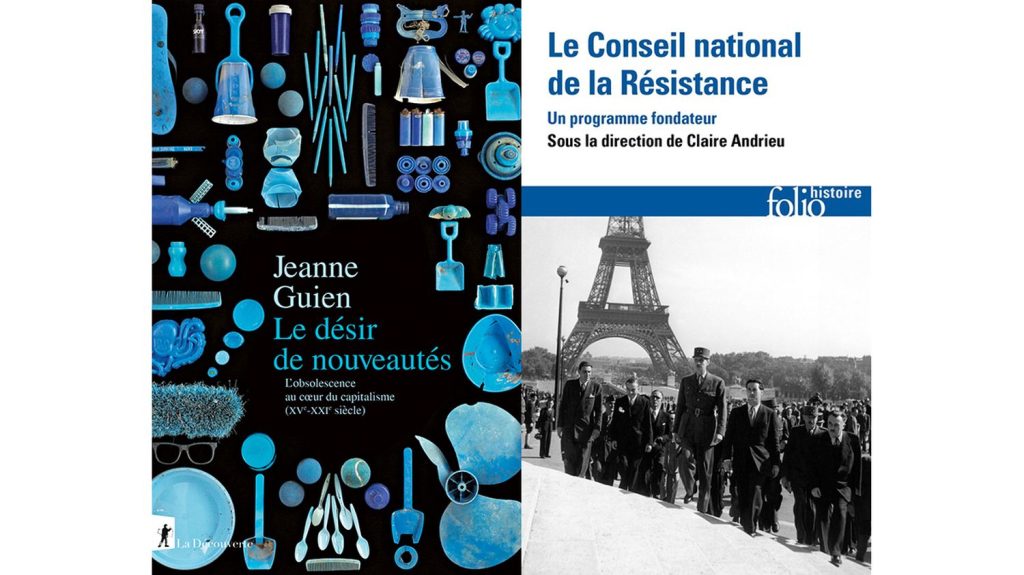

« La quête de nouveauté » par Jeanne Guien (éditions de La Découverte)

D’après elle, ce phénomène remonte au 17e siècle, marqué par la colonisation et l’apport de produits qualifiés alors de singuliers ou d’exotiques. Ces produits, renouvelés au gré des découvertes, instituent des tendances qu’il devient impératif de suivre pour se distinguer de ceux qui n’en ont pas les moyens. Consommer devient un moyen de se distinguer socialement.

La mode vestimentaire voit également le jour en France, au 18e siècle. Tandis que les classes populaires continuent à s’habiller avec des vêtements semblables en fonction des saisons, les aristocrates adoptent les dernières tendances sans se soucier des périodes de l’année. Ils achètent des nouveautés à un rythme que les bourgeois ne peuvent soutenir.

Le 19e siècle : un accélérateur de tendances

Avec l’évolution de l’industrie, la production en masse devient possible, et par conséquent, la consommation de masse devient nécessaire. Aux États-Unis, des concepts innovants comme le « gaspillage créatif » voient le jour : il s’agit d’inciter les consommateurs à remplacer un produit encore fonctionnel par un modèle plus économique, pratique ou intelligemment conçu.

Un système tout entier émerge alors, avec ses expositions, ses salons, ses représentants et ses démonstrateurs. Le dirigeant de General Motors applique la théorie du « changement annuel de mode », une idée reprise aujourd’hui par des entreprises comme Apple.

Jeanne Guien avertit : ceux qui ne parviennent pas à suivre ce rythme se retrouvent rapidement en décalage. Dans ce contexte, la valeur d’un produit neuf rejaillit sur son propriétaire, rendant obsolète quiconque ne le possède pas.

« Le Conseil national de la résistance. Un programme fondateur » (Folio histoire – Gallimard)

Alors que certains débattent d’une possible remise en cause du modèle social français, ce livre arrive à point nommé.

Dirigé par un groupe d’historiens sous la supervision de Claire Andrieu, cet ouvrage détaille les circonstances extraordinaires qui ont conduit à la naissance du programme du CNR en 1944, à l’origine notamment de la Sécurité sociale.

Élaboré clandestinement et adopté par des organisations de tous bords politiques, sur fond d’une promotion de la justice sociale inspirée des États-Unis, ce programme mérite d’être souligné encore aujourd’hui. Nous retenons, au-delà des divergences, ce qui unissait les membres du CNR : une certaine vision de l’État et de la France.