Plus d’une centaine d’années après que son grand-père, Alfred Dreyfus, ait été reconnu coupable de trahison, Charles Dreyfus, son petit-fils, souligne l’importance de mettre en lumière les conséquences que peut engendrer l’antisémitisme. Selon lui, il est crucial de rappeler les effets dévastateurs de ce fléau pour mieux comprendre son impact sur l’histoire et la société.

La commission de la Défense à l’Assemblée nationale est réunie ce mercredi 28 mai pour étudier une proposition de loi visant à réhabiliter Alfred Dreyfus en lui attribuant à titre posthume le grade de général de brigade, rapporte France Inter. Cette initiative, déposée le 7 mai par Gabriel Attal, chef des députés EPR, sera examinée à partir de 9 heures et ne comporte qu’un seul article : « La nation française, fidèle à son sens de la justice et de la mémoire, élève à titre posthume Alfred Dreyfus au rang de général de brigade. » Par ailleurs, un texte similaire a été présenté le 29 avril au Sénat par Patrick Kanner, président du groupe socialiste.

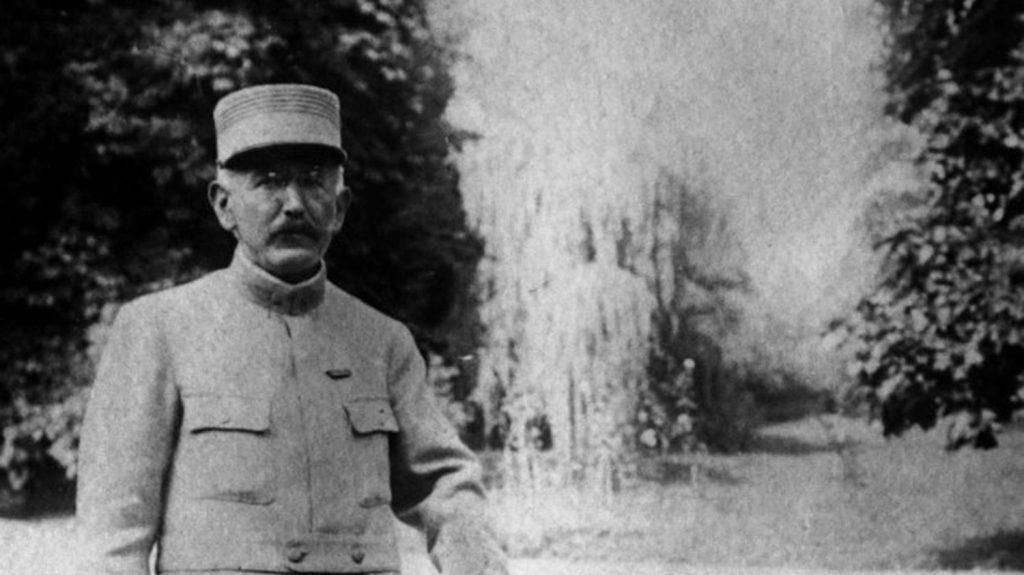

En 1894, Alfred Dreyfus, officier alsacien, avait été injustement accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne, ce qui l’a conduit à être condamné pour haute trahison puis déporté sur l’île du Diable en Guyane. Cette condamnation reposait sur des preuves fabriquées, nourries par un antisémitisme répandu dans la société française à la fin du XIXe siècle.

Une reconnaissance symbolique en vue ?

« Je regrette profondément que cette distinction n’ait pas pu lui être accordée de son vivant », confie Charles Dreyfus, âgé de 98 ans et petit-fils d’Alfred Dreyfus, à France Inter. « Les hommages consacrés à mon grand-père ont principalement été posthumes », ajoute-t-il. Bien que réhabilité en 1906, le temps passé par Alfred Dreyfus sur l’île du Diable n’a jamais été pris en compte dans son évolution de carrière militaire. Il a en effet terminé sa carrière en tant que lieutenant-colonel de réserve, un rang bien inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre.

Près d’un siècle après le décès de l’officier, survenu le 12 juillet 1935, cette initiative des parlementaires est avant tout perçue comme un geste symbolique fort par Charles Dreyfus. Pour lui, « il est crucial de rappeler les ravages de l’antisémitisme. »

Dans le cas où cette loi serait adoptée, « cela ne fermerait pas la porte à une reconnaissance encore plus importante, comme la panthéonisation d’Alfred Dreyfus », estime l’historien Philippe Oriol, spécialiste de l’affaire Dreyfus. Pour lui, « il ne s’agit pas d’introduire un simple épisode historique au Panthéon, mais bien de rendre hommage à un homme ».