La France a reconnu des sites supplémentaires sur lesquels Harkis – musulmans qui a combattu aux côtés des Français pendant la guerre algérienne – faisait face à des conditions de vie sévères après l’indépendance de l’Algérie. Bien que cette décision permettra à jusqu’à 6 000 de plus Harkis et à leurs descendants de réclamer une indemnisation, les groupes représentant les victimes disent que cela ne va pas assez loin pour reconnaître leurs souffrances.

Les Harkis étaient des Algériens qui ont servi comme auxiliaires dans l’armée française pendant la guerre d’indépendance algérienne de 1954-1962.

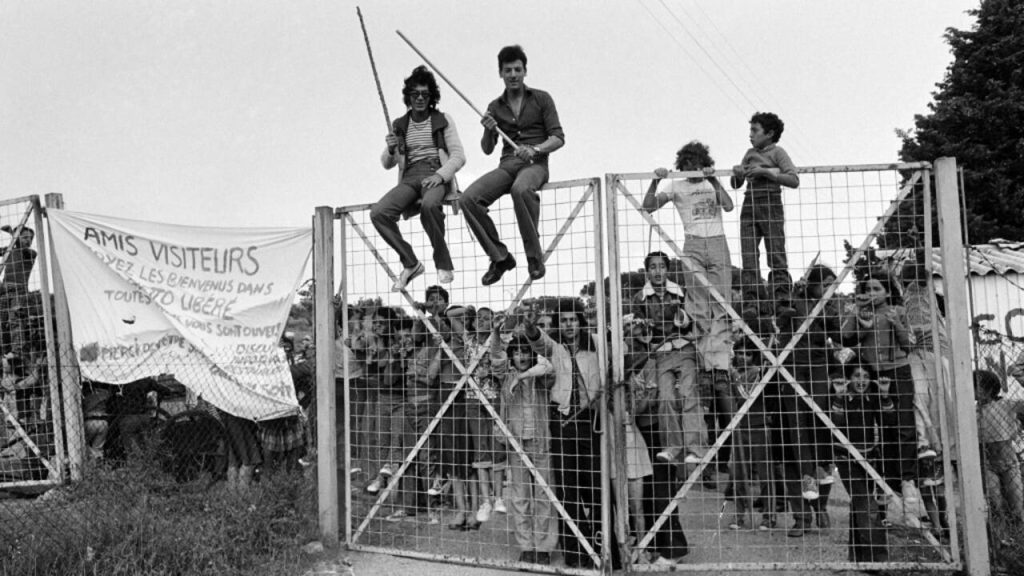

À la fin de la guerre, des milliers de personnes sont venues en France, où elles étaient logées dans des conditions dégradantes, parfois inhumaines.

M’Hamed Bouchoucha avait six ans lorsque ses parents sont arrivés à la Citadelle d’Amiens, transformés en camp pour Harkis en 1962.

« Ce qui m’a tué dans la citadelle dormait sur des balles de paille – pendant deux ans », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision France 3.

Entre juillet 1962 et janvier 1964, il abritait entre 500 et 600 personnes – et pour beaucoup, il a laissé des cicatrices profondes.

« J’ai un souvenir très douloureux de mes parents. Chaque soir, je les verrais pleurer », a déclaré Bouchoucha.

Les députés français donnent un feu vert aux réparations des combattants algériens des «Harki»

La Citadelle d’Amiens figurait déjà sur la liste des emplacements qui qualifient Harkis et leurs descendants pour une compensation financière, mais un grand nombre d’autres ne l’étaient pas jusqu’à présent.

Dans son rapport de 2025, présenté mardi au Premier ministre François Bayrou, la Commission nationale indépendante pour la reconnaissance et la réparation de Harkis (CNIH) a proposé d’ajouter de nouveaux sites à la liste.

Approuvé par Bayrou, l’ajout de 37 nouveaux emplacements auxquels ces mauvais traitements ont eu lieu pourraient bénéficier à environ 6 000 personnes de plus.

Les installations « ne sont pas des camps ou des hameaux forestiers », a déclaré Marc del Grande, le secrétaire général du CNIH. « Ils peuvent inclure des bidonvilles, des logements sociaux comme les résidences de sonacotra ou des zones urbaines bien identifiées », a-t-il déclaré à 42mag.fr.

« Les critères de sélection sont très précis – y compris une forte concentration d’Harkis, des conditions de vie dégradées, une ségrégation spatiale et une ségrégation scolaire. »

Les formalités du Sénat français sont des excuses à Algérien Harkis et à leurs familles

‘Beaucoup à faire’

Bien que cette décision ait été accueillie par la communauté Harki, l’expansion ne répond toujours pas aux attentes.

« Il y a encore beaucoup à faire », a déclaré Kader Mokhtari, membre du collectif Justice for Harkis. «Des milliers de victimes sont toujours exclues du régime d’indemnisation. L’une des principales demandes de tous les groupes de plaidoyer Harki est que les montants de rémunération ne reflètent toujours pas l’étendue des préjudices infligés.»

En vertu d’une loi de 2022, Harkis peut demander une compensation pour avoir vécu dans des installations de réception de qualité inférieure en France entre 1962 et 1975. Lors d’une réunion mardi avec le président du CNIH, Françoise Dumas, Bayrou a souligné «la nécessité de poursuivre les travaux de réparation».

Depuis sa création en 2022, le CNIH a traité plus de 27 000 réclamations et a accordé près de 176 millions d’euros de compensation.

Le génocide Roma de la Seconde Guerre mondiale se souvient dans l’ancien camp d’internement français

Le camp de Rivesaltes

Pendant ce temps, les familles du défunt Harkis recherchent toujours des réponses sur ce qui est arrivé aux restes de leurs proches décédés dans le camp de Rivesaltes dans le sud de la France.

« Une enquête progresse, mais il existe encore de nombreuses zones grises », a déclaré Patricia Miralles, ministre délégué pour le souvenir.

Entre 1962 et 1965, environ 21 000 Harkis et leurs familles sont passés par Rivesaltes, qui avait été utilisé comme camp de concentration, principalement pour les Roms, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au moins 146 Harkis sont morts, y compris dans le camp lui-même. Leurs familles continuent d’exiger un enterrement et une tombe digne pour leurs proches.

Des fouilles effectuées en 2024 par l’Institut national de la recherche archéologique préventive de la France ont aidé à identifier le site du cimetière par des participations graves et des plaques numérotées. Les représentants de la famille ont pu visiter le site pour la première fois.

Quatre boîtes contenant des milliers d’os ont été découvertes dans le cimetière municipal – probablement les restes de Harkis qui ont été déménagés en 1986 sans connaissance de leur famille. Les autorités disent qu’il y a une «forte présomption» quant à leur identité, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le confirmer.