Le musée de Carnavalet de Paris s’est plongé dans les archives familiales du cinéaste Agnès Varda pour une vaste exposition mettant en évidence sa carrière parallèle en tant que photographe, une pratique qu’elle a maintenu avec ferveur jusqu’à sa mort en 2019.

Le musée de Carnavalet – dédié à l’histoire de Paris et de ses habitants – organise une nouvelle exposition dédiée à la longue et diverse et longue carrière artistique de Varda, grâce aux archives soigneusement conservées par sa famille.

Sa fille Rosalie a donné aux conservateurs du musée l’accès aux 27 000 négatifs photo de Varda, imprimés, cahiers, journaux intimes et projets de cinéma inachevés, dont certains n’ont jamais été montrés en public auparavant.

Pour Rosalie, l’exposition est un moyen de remettre Varda « sur la carte » en tant que photographe à part entière. Cela souligne également le fait que le travail photographique de sa mère a constamment informé son travail cinématographique, et vice versa.

« Il est vrai qu’elle n’a pas été reconnue au cours de sa vie en tant que photographe », a déclaré Rosalie – des costumes, auteur et chef de la société de production familiale, Ciné-Tamaris, fondée par sa mère en 1954 – a déclaré à 42mag.fr.

« Les gens savaient qu’elle avait pris des photos, mais cela n’a pas été considéré comme faisant partie de son travail. Mais je pense que depuis le début, la photographie lui a donné beaucoup de structure et l’a aidée à s’adapter très facilement, des images fixes aux images en mouvement. »

Voir le côté drôle

Pour la conservatrice Anne de Mondenard – qui a passé deux ans à préparer l’exposition « Agnès Varda’s Paris d’ici à là » – il a été extrêmement satisfaisant de partager des faits moins connus sur sa vie et son travail.

« Il est important de promouvoir son travail en tant que photographe … pour montrer la cohérence et la qualité de son travail. Je suis très heureuse de pouvoir montrer les liens entre sa photographie et son cinéma », a-t-elle déclaré à 42mag.fr.

L’exposition entièrement féminine vise à restaurer les voix des femmes dans l’histoire de l’art

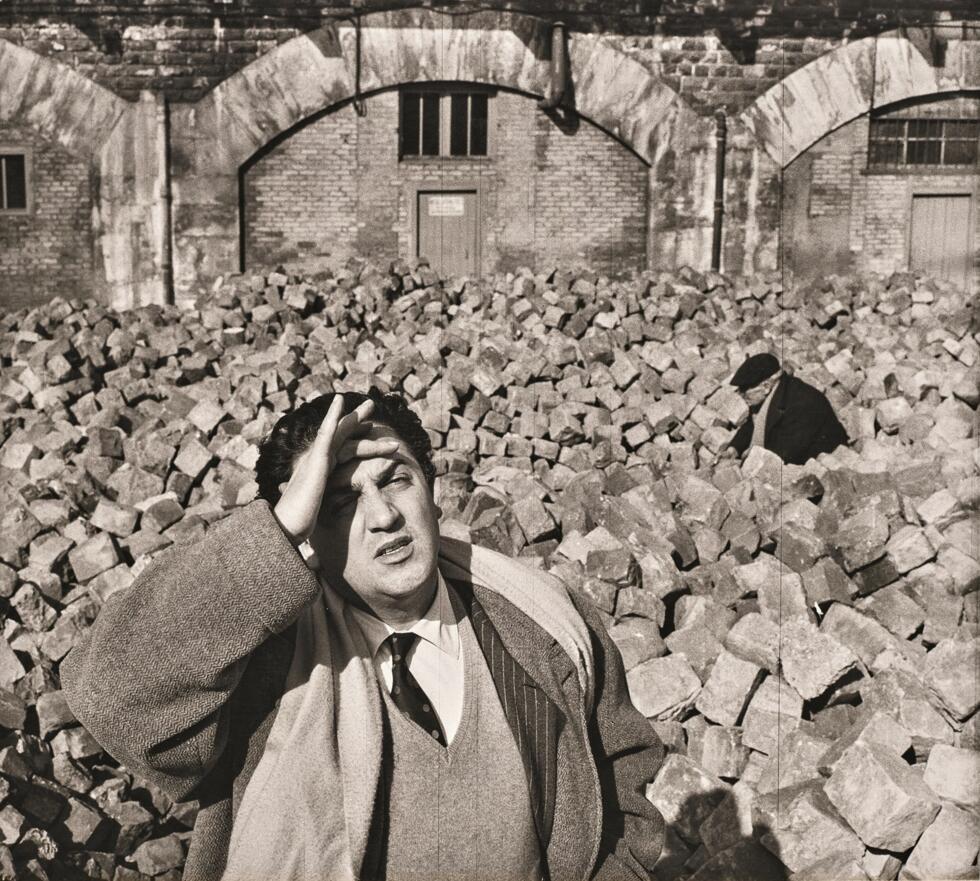

Instantanément reconnaissable dans ses dernières années grâce à sa coupe de cheveux Impish Two Tone Page Boy, l’autre marque d’Agnès Varda était son sens de l’humour excentrique. Avec son esprit vif pour le détail, elle était toujours à l’affût de la lueur dans la vie quotidienne.

« Nous pouvons sentir sa forte personnalité, sa quête de liberté », a déclaré De Mondenard. « Elle a une façon de prendre du recul et de chercher le côté surprenant et comique de certaines situations. »

Une femme derrière l’objectif

Cependant, elle a pris son travail très au sérieux. Sa détermination est claire dans son autoportrait de 1956 dans son studio, niché dans une rue calme nommée Rue Daguerre à Paris 14ème Arrondillage – nommé d’après l’un des inventeurs des techniques photographiques modernes.

Le fait qu’elle ne sourit pas en dit long à un moment où les femmes étaient des assistants ou de jolies actrices – et pas généralement celles derrière la caméra.

Née Arlette Varda en Belgique en 1928, elle a vécu dans le sud de la France, puis a déménagé à Paris où elle a fréquenté la prestigieuse école d’art Ecole du Louvre. Elle a changé son nom en Agnès en 1950, l’année où elle a enregistré son métier en tant que photographe.

Elle a passé plusieurs années à travailler avec le Théâtre National de Paris à prendre des portraits d’acteurs, de réalisateurs et d’employés, capturant leur travail sur scène et dans les coulisses.

Ce travail l’a aidée à faire en sorte que les emplois de reportage pour les agences et diverses publications ainsi que plus de travail de portrait.

Vaporisez-le pour le dire: le groupe de graffitis voit des femmes faire leur marque à Paris

Une vue très moderne

Comme le souligne De Mondenard, Varda n’a jamais été du genre à faire un coup facile. Elle a délibérément cherché la beauté cachée de Paris, les détails que d’autres ne verraient pas ou ne seraient pas sous-jacents.

Parfois, se penchant vers une sensation de documentaire, sa photographie était particulièrement sensible à la capture des marges, dans les zones à talon de Paris.

Pour De Mondenard et Rosalie, le dévouement de Varda à la cause féministe à travers son art est également notable.

« Son travail appelle à une réflexion plus approfondie », explique Rosalie, rappelant les portraits de femmes nues que sa mère a capturées au début des années 1950. « Elle a vu le corps humain comme une architecture, pas seulement des portraits de femmes nues languissantes. Je trouve que c’est très moderne. »

Couturier célèbre mais oublié de France fait un retour, 100 ans sur

De Mondenard pointe vers les films de Varda Cléo de 5 à 7 (Cléo de 5-7) et L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS (L’un chante, l’autre ne fait pas), tous deux réalisés dans les années 1960, tous deux avec de fortes protagonistes féminines.

Son travail de pionnier dans la rédaction des voix des femmes dans l’industrie cinématographique lui a valu une palme d’honneur d’Or au Cannes en 2015, un prix qu’elle a dédié à la « résistance et à l’endurance ».

En ce qui concerne l’étendue de son travail, c’est Agnès elle-même qui résume le mieux. Dans le documentaire Varda par Agnès (Varda par Agnès)), elle a déclaré: « Il est naturel pour moi d’aller ici et là, de dire une chose et ensuite le contraire, et de me sentir moins piégé parce que je ne choisis pas une seule version des choses. »

Le Paris D’Agnès Varda, de-Ci, de-le est au Musée Carnavalet à Paris jusqu’au 24 août 2025.