Ce 21 avril marque les 80 ans du droit de vote des femmes en France. Un décret de guerre a finalement accordé le suffrage égal en 1944 – des décennies plus tard que dans les autres pays européens, et seulement après que des générations de femmes aient revendiqué leurs droits démocratiques.

Du Danemark à l’Azerbaïdjan, de l’Allemagne à la Géorgie, de la Russie au Royaume-Uni, des pans entiers de l’Europe ont accordé au moins un droit de vote limité aux femmes dans les années 1910.

La Finlande a accordé le droit de vote aux femmes encore plus tôt, en 1906. De l’autre côté du monde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient ouvert le droit de vote à certaines femmes en 1902 et 1893 respectivement.

Pourtant, en 1932, un sénateur français affirmait encore très sérieusement : « Donner le droit de vote aux femmes est un pari, un saut dans l'inconnu, et nous avons le devoir de ne pas nous précipiter dans cette aventure.

Effectivement, la France est allée lentement. Il faudra attendre encore 12 ans avant que le gouvernement de Charles de Gaulle en exil adopte le décret du 21 avril 1944 déclarant les femmes éligibles aux élections dans les mêmes conditions que les hommes.

Qu'est-ce qui a pris si longtemps ?

Courants de l'histoire

« C'est vrai que c'est une très très longue histoire, et ce n'est pas seulement 1944 », estime Anne-Sarah Moalic, une historienne dont le livre La Marche des Citoyennes (« La Marche des Citoyennes ») retrace l'histoire du mouvement pour le suffrage en France.

Elle tient à corriger l’idée selon laquelle les femmes en France ont tardé à revendiquer leurs droits. L'égalité de traitement était un sujet de débat depuis la Révolution française, des penseurs comme Olympe de Gouges plaidant pour un rôle politique des femmes à partir des années 1790.

Mais c’était une époque de révolution et de contre-révolution, où les progrès effrénés étaient suivis de réactions réactionnaires.

En 1848, après que la monarchie conservatrice ait été rétablie et renversée une fois de plus, un nouveau gouvernement provisoire déclara que tous les Français pouvaient voter à partir de 21 ans – un suffrage qu'ils appelaient « universel », mais qui excluait spécifiquement les femmes.

Des pionniers audacieux

Les femmes ont immédiatement commencé à s'y opposer, dit Moalic – des femmes comme Eugénie Niboyet, fondatrice du premier quotidien féministe de France, La Voix des Femmes (« The Women's Voice »), quelques semaines plus tard.

L'année suivante, l'une de ses camarades de campagne, une couturière, institutrice et socialiste nommée Jeanne Deroin, devient la première femme à se présenter au Parlement en France.

« Vous souhaitez sincèrement bénéficier de toutes les conséquences de vos grands principes liberté, égalité, fraternitéet c'est au nom de ces principes, qui n'admettent pas d'exclusion injuste, que je me présente comme candidate à l'Assemblée législative », a-t-elle déclaré.

Ridiculisé dans la presse et chahuté lors des campagnes électorales, Deroin n'a pas remporté de siège ; même si elle l'avait fait, la loi ne lui aurait pas permis de le prendre.

« Il faut imaginer à quel point cela aurait été difficile pour elle », dit Moalic, qui s'émerveille du courage de Deroin.

« Mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment le début d'un grand mouvement. »

En 1851, un coup d'État avait rétabli le régime impérial et une répression était en cours contre les socialistes comme Deroin, qui quittèrent la France pour l'Angleterre et n'y revinrent jamais.

« Il a donc fallu attendre les féministes de la Troisième République de 1870, 1875, pour trouver un mouvement fort en faveur des droits des femmes en France », explique Moalic.

Les premiers suffragettes

Les droits qu’ils réclamaient n’étaient pas seulement politiques. Un nombre croissant de réformateurs sociaux faisaient campagne pour un meilleur accès à l’éducation, la légalisation du divorce et des droits de propriété plus larges, entre autres changements, qui, selon eux, rendraient la vie plus juste et plus libre pour les femmes et les filles en France.

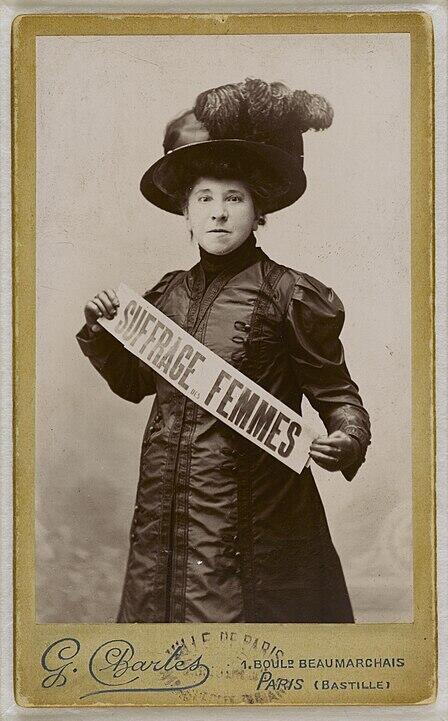

Mais Hubertine Auclert – « la première suffragiste française, la grande », selon les mots de Moalic – a tracé une frontière entre réformer les lois et les élaborer en premier lieu.

« Auclert a dit que le vote était une priorité, car si vous ne votez pas, vous n'êtes pas pris en compte », explique Moalic.

En 1876, Auclert fonde le premier groupe français dédié à la lutte pour le droit de vote des femmes.

Elle a adopté des tactiques plus militantes que jamais vues en France, notamment en refusant de payer les impôts et en sabotant les urnes lors des élections municipales de 1908.

« Nous ne pouvions pas imaginer aujourd'hui qu'une femme (de l'époque) soit aussi audacieuse, aussi audacieuse dans sa manière de faire campagne », commente Moalic.

Dans le cadre de la loi

Dans l’ensemble, cependant, les militants français étaient moins radicaux que les suffragettes qui commençaient à mettre la question au premier plan au Royaume-Uni – s’enchaînant aux grilles, brisant les fenêtres, se déchaînant avec la police, entamant une grève de la faim et finissant par monter des bombes et des incendies criminels. attaques.

« En France, les femmes n'utilisaient pas le même type d'action », précise Moalic. « Ils ont préféré cette approche respectable et légaliste, pour montrer qu'ils pouvaient faire partie de la République et respecter la loi. »

Les successeurs d'Auclert, des suffragistes des années 1910 et 20 comme Cécile Brunschvicg et Maria Vérone, ont évité la désobéissance civile en faveur de manifestations et de pétitions pacifiques.

Même plus tard, les militants sont restés plus ou moins respectables.

Dans les années 1930, la journaliste Louise Weiss a fait la une des journaux avec des cascades telles que l'organisation de bulletins de vote simulés, le blocage de la circulation, l'incendie de journaux, la marche sur un hippodrome, le largage de tracts lors d'un match de football et le fait de recouvrir les policiers de talc.

Mais bien qu’inspirées par les suffragettes britanniques, les farces étaient plus ludiques que conflictuelles.

« J'ai senti qu'en France, si les gens qui rient sont de votre côté, vous êtes presque sûr de gagner, et nous avons les rieurs de notre côté », a déclaré Weiss plus tard.

Gardiens institutionnels

C’était une époque où le respect des institutions était particulièrement sacré en France, enfin dans une période de stabilité après plus d’un siècle de bouleversements.

Cela explique également pourquoi, alors que les suffragettes françaises persuadaient les députés de défendre leur cause au Parlement, les législateurs se sont montrés méfiants.

À partir de 1901, le droit de vote des femmes fut discuté – et rejeté – à plusieurs reprises à la Chambre basse. Les députés ont finalement voté pour la première fois en mai 1919. Mais la chambre haute, le Sénat, a mis jusqu'en 1922 pour examiner la proposition, puis l'a rejetée.

La même chose se reproduirait à plusieurs reprises au cours de la décennie suivante. En 1936, l'Assemblée nationale avait voté six fois en faveur du droit de vote des femmes, et le Sénat pas une seule fois.

Les sénateurs – qui à l’époque, contrairement aux législateurs de la chambre basse, n’étaient pas élus directement – se considéraient comme les gardiens d’un statu quo délicat, explique Moalic.

Craignant de nouveaux troubles, dit-elle, « ils ont cette réaction de protection, et ils disent : 'Pour quoi voteraient-elles, ces femmes ?' »

Les opposants affirmaient que les femmes auraient du mal à voter de manière responsable ou seraient indûment influencées par leurs maris – ou pire, par les prêtres.

Moalic déclare : « Ils ont peur de ce qui pourrait arriver avec ce vote, alors ils préfèrent garder la situation telle qu'elle est. »

Changement de la mer

Mais l’égalité des chances était rarement obtenue sans tumulte, souligne Moalic.

La plupart des pays européens ont étendu le droit de vote peu après la Première Guerre mondiale, alors que les empires s'effondraient et que de nouvelles constitutions étaient rédigées.

« Et en France, c'est pareil », précise Moalic. « En 1918, les institutions étaient suffisamment fortes pour ne pas être brisées par la Première Guerre mondiale. Et après cela, nous avons eu une grande stabilité de nos institutions en France pendant toute cette période de l'entre-deux-guerres. »

Cela a été brisé par la Seconde Guerre mondiale.

« Il a donc fallu, sur les ruines de cette Troisième République, construire quelque chose de nouveau – et c'est ce moment de 1944 où le droit de vote est enfin accordé aux Françaises. »

La France faisait partie d’une nouvelle vague de pays, dont l’Italie, la Belgique et le Japon, qui ont réécrit leurs lois électorales au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Même alors, le gouvernement provisoire de De Gaulle n’a pas approuvé la réforme à l’unanimité. Mais les femmes ont travaillé aux côtés et à la place des hommes et ont combattu dans la Résistance.

L’argument selon lequel ils n’étaient pas capables de voter n’était plus tenable.

Des bulletins de vote aux sièges

La première chance qu’ils eurent de voter fut en 1945, d’abord aux élections municipales, puis aux législatives.

« Les femmes ont voté, et c'était un point très important, car beaucoup de gens disaient que les femmes n'étaient pas intéressées à voter », explique Moalic.

« Là où l'inégalité était plus forte, et l'est toujours, c'est avec le fait d'être élu. »

Seulement 33 des 586 législateurs élus à l’Assemblée nationale en 1945 étaient des femmes ; en 1958, c'était huit. Aujourd'hui, 215 femmes parlementaires représentent un peu plus de 37 pour cent de l'Assemblée nationale française.

Mais dans la lutte longue et inachevée des femmes pour l'égalité, le droit de vote a constitué une étape importante – un droit non pas accordé, mais revendiqué.

« Ces femmes, ces féministes cherchaient un monde meilleur », explique Moalic. « Elles voulaient être incluses dans la 'république'. Et pas en tant que femmes – elles voulaient juste faire partie de cette grande et belle chose qu'est la démocratie et la république.

« Et je pense qu'aujourd'hui, alors que certaines idées et idéologies dans la société sont assez tristes et séparatistes, où chacun cherche son petit droit, il est vraiment important de célébrer cette réforme, et toutes ces femmes qui ont consacré beaucoup de leurs années et leur attention à faire un changement. »