Le 10 juin 1944, une troupe de Waffen-SS massacre 643 habitants du village d'Oradour-sur-Glane, dans le sud-ouest de la France, avant d'y mettre le feu pour effacer toute trace. Une exposition d'objets de famille des victimes montre à la fois l'ampleur du plus grand massacre civil de la Seconde Guerre mondiale en France et redonne vie à ceux qui ont péri.

Depuis la mort du dernier survivant Robert Hébras l'année dernière, il n'y a plus de témoins oculaires pour raconter la tragédie du massacre d'Oradour. Mais les objets exposés au Memorial Center du village ont chacun leur propre histoire à raconter.

Canifs, horloges arrêtées à l'heure, documents calcinés, verre fondu, landau criblé de balles : les 200 objets témoignent de l'incendie et des tirs de mitrailleuses qui se sont abattus sur le « village martyr » lorsque les troupes nazies ont entrepris de le nettoyer. de la carte et envoyer un message de terreur quatre jours après le débarquement.

Récupérés au lendemain du massacre, la plupart des objets ont été déposés dans le mémorial du village. D'autres sont restés dans les familles des victimes et ont été prêtés pour l'exposition temporaire »Oradour, objets en patrimoine» (Oradour, Héritage).

« Nous savons d'où viennent certains objets rares », explique la directrice du centre, Babeth Robert, en désignant un sac à main et un sac à main offerts au centre par la fille du propriétaire. « Mais la plupart des objets sont anonymes et c'est intéressant de le montrer.

« Sur les 643 victimes, seuls 52 corps ont été identifiés. »

Certaines pièces témoignent de l'activité commerciale intense d'Oradour : un dé à coudre et une paire de ciseaux appartenaient probablement à l'un des tailleurs du village, tandis qu'un rasoir et un fer à friser provenaient probablement des coiffeurs.

Il ne fait aucun doute que les restes d'instruments à vent appartenaient à la tradition populaire du village. l'Avenir Musical orchestre qui a accompagné tant de rassemblements festifs.

Meurtres de masse

Une exposition de canifs montre à la fois la banalité de la vie quotidienne dans les années 1940 et le drame de la mort.

« La répétition des canifs évoque des massacres : ils ont été retrouvés dans les lieux où les hommes ont été exécutés », explique Robert. « Quand vous regardez ces canifs, vos pensées se tournent vers les corps des hommes alignés dans les granges au moment de leur exécution. »

Le fait qu'ils auraient été conservés dans les poches des hommes et régulièrement détenus les rend particulièrement poignants, note l'historien.

Une autre vitrine contient des dizaines de montres, principalement de poche.

Bien qu'ils soient dans des états de conservation variables, ceux qui ont encore leurs visages et leurs mains fournissent des informations sur le massacre lui-même.

« Ils se sont souvent arrêtés au même moment, au moment du massacre, dans l'après-midi du 10 juin », raconte Robert. « On peut très bien imaginer que c'est l'incendie qui les a arrêtés. »

Fragments de vie

Pour certaines familles, les objets de famille sont trop précieux pour être cédés, même en prêt.

Feu André Desourteaux a perdu 19 membres de sa famille dans le massacre et est rentré chez lui tôt le matin du 11 juin pour le trouver détruit. Cependant, la clé de la maison se trouvait toujours dans sa cachette habituelle, dans l'un des murs restants.

Une photographie de la clé est présentée à côté du texte : « La clé était là, mais plus une porte ».

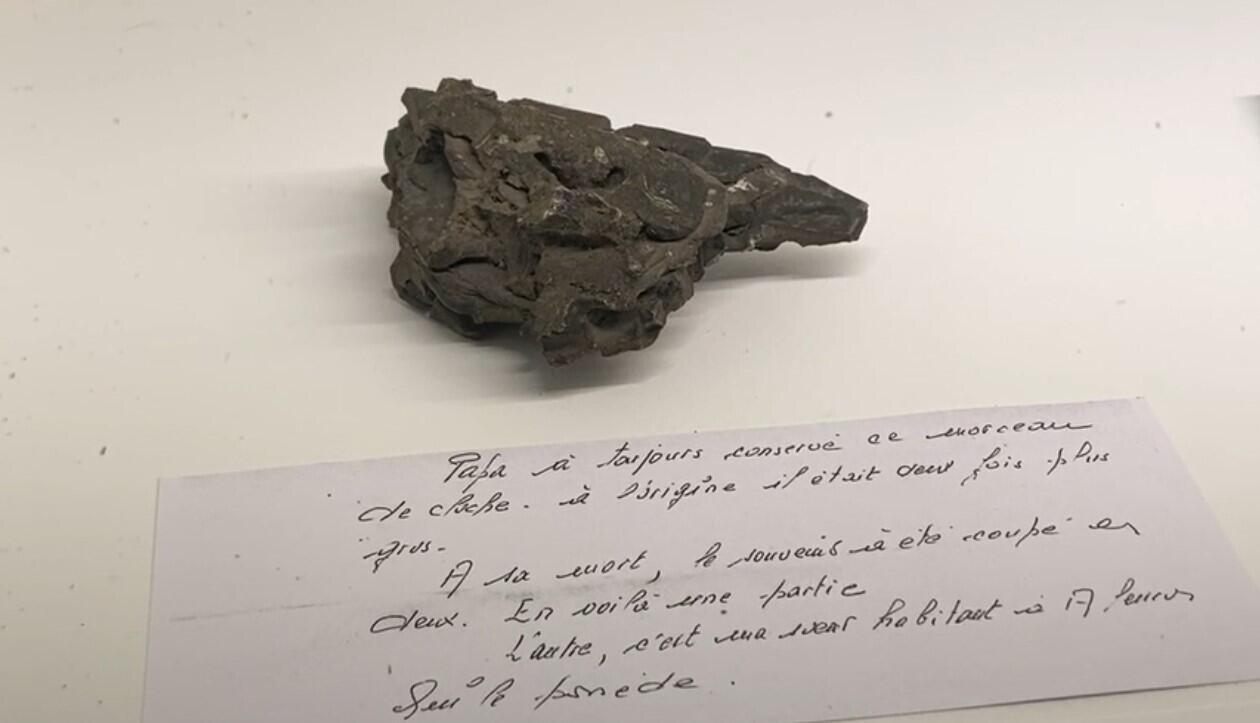

Certaines familles ont conservé des objets beaucoup moins personnels, comme les fragments calcinés de la cloche de l'église d'Oradour. Plusieurs pièces sont exposées.

« L'un d'entre eux a été conservé sur un stand, celui-ci est dans une sorte d'écrin comme s'il s'agissait d'un bijou », explique Robert.

Une note manuscrite accompagne le moindre fragment.

« Papa avait toujours gardé ce morceau de cloche. Avant, il faisait deux fois plus grande. À sa mort, le souvenir a été coupé en deux. En voici un morceau », peut-on lire.

« C'est comme si la partie la plus précieuse du patrimoine familial était un fragment de cloche », constate Robert. « On ne peut rien faire avec, mais pour la famille, cela avait une importance capitale. »

Preuve d'un meurtre de masse

Une salle de l'espace d'exposition est consacrée à des objets qui témoignent de la violence du massacre lui-même.

Des bouteilles en verre fusionnées les unes dans les autres pour former une étrange sculpture moderne, ou des fourchettes en métal fusionnées, montrent toutes deux la violence infligée par les températures extrêmes de l'incendie.

L’un des objets les plus emblématiques est un landau en métal rouillé. « Il a été retrouvé dans l'église, lieu où plus de 450 femmes et enfants ont été exécutés », explique Robert.

« Le landau est criblé de balles. Cela montre que des femmes et des enfants ont été abattus et que les SS n'ont épargné personne, pas même un bébé. »

Le landau a été utilisé comme preuve au tribunal militaire de Bordeaux en 1954 qui a jugé 23 anciens SS pour leur participation au massacre d'Oradour.

Neuf étaient allemands et 14 alsaciens, région frontalière française revendiquée à l'époque par l'Allemagne. L'un d'entre eux a été condamné à mort, tandis que les autres ont été condamnés à entre cinq et douze ans de travaux forcés.

Les Alsaciens furent ensuite amnistiés dans l'intérêt de la « cohésion nationale ».

Des hameaux sans enfants

Une section consacrée aux objets des enfants – balles, billes, toupie, jeux – invite à la réflexion sur les 207 enfants victimes, âgés entre un mois et 14 ans.

Selon un recensement de 1936, la population d'Oradour-sur-Glane était de 1 574 habitants. Si « seulement » 673 sont morts, c'est parce que d'autres travaillaient ailleurs ce jour-là ou vivaient dans les nombreux hameaux environnants situés en dehors du périmètre désigné par les SS.

Mais les enfants de ces hameaux fréquentaient l'école du village. Ils furent tous rassemblés dans l'église et massacrés.

Dans le centre commémoratif, Robert montre une exposition de jouets, intacts par l'incendie.

« Ils appartenaient tous au même garçon, originaire de Paris », raconte-t-elle. « Sa mère l'avait envoyé vivre chez sa grand-mère dans un des hameaux, dans un lieu sûr. »

Seuls ses jouets ont été sauvés.