L’interprète français, dont la trajectoire artistique a culminé alors que la Nouvelle Vague s’imposait avec force dans le paysage cinématographique français, n’a cependant pas eu l’occasion de collaborer avec les figures emblématiques de ce courant. Cette anomalie a été rectifiée par Jean-Luc Godard en 1990.

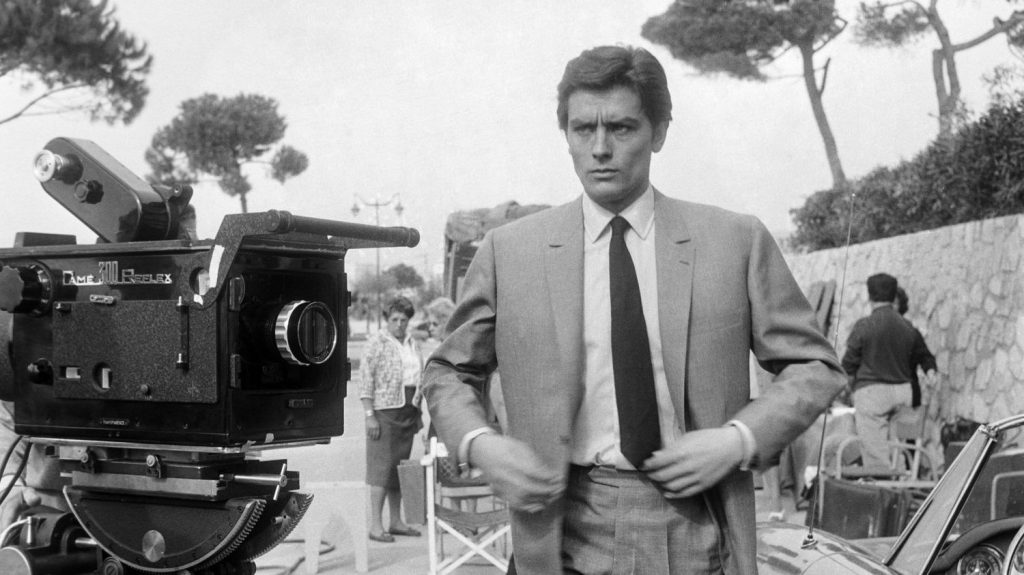

Le récit aurait pu prendre une tournure différente. Alain Delon et la Nouvelle Vague forment deux parcours dont les destinées se croisent rarement, malgré leurs connexions. Qu’est-ce qui a empêché cet acteur vénéré par Visconti et Losey de participer à ce mouvement qui a profondément renouvelé le secteur du cinéma français ? Interrogé à plusieurs reprises au sujet de ce sujet tout au long de sa carrière, Alain Delon, décédé le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans, demeurait plutôt évasif et peu loquace. Toutefois, au fil de ses réponses transparaît une certaine amertume, témoignant d’un rendez-vous manqué entre lui et les figures emblématiques de ce courant. Ce n’est qu’en 1990 que Jean-Luc Godard l’invite à participer à un film intitulé Nouvelle Vague, comblant ainsi une lacune dont l’on pourrait s’interroger sur les motifs. Reprenons depuis le début.

Nous sommes à la fin des années 1960. Après avoir partagé l’affiche avec Romy Schneider dans Christine (1958) réalisé par Pierre Gaspard-Huit, Alain Delon connaît un grand succès grâce à son rôle dans Plein Soleil (1960) de René Clément. Trois ans auparavant, le terme « Nouvelle Vague » est inventé par Françoise Giroud, journaliste à L’Express. Ce terme, utilisé initialement pour désigner un nouveau groupe de cinéastes, est repris par Pierre Billard dans la revue Cinéma 58 l’année suivante.

Très vite, la presse et les critiques commencent à utiliser ce terme, illustrant l’émergence de nouveaux réalisateurs dans le paysage cinématographique. Des figures comme Jean-Luc Godard, Agnès Varda, François Truffaut ou Claude Chabrol contribuent tous à ce courant, se démarquant par des techniques novatrices – comme l’utilisation de caméras légères et des tournages en extérieur – ainsi que par leur vision originale du cinéma.

« Je ne m’en souciais pas, mais pas complètement non plus »

« Pour ces cinéastes, j’étais un peu le représentant de l’ancienne école, mis en lumière par des réalisateurs comme René Clément« , a déclaré Alain Delon en 2019 lors d’un entretien dans Les Inrockuptibles. À cette époque, l’acteur français brille et se fait remarquer dans des œuvres comme L’Éclipse (1962) de Michelangelo Antonioni et Le Guépard (1963) de Luchino Visconti.

Pourtant, il estime que son succès n’était pas suffisant pour attirer l’attention des réalisateurs de la Nouvelle Vague, en partie à cause de « histoires de clans, de chapelles« , admettait-il avec un soupçon de regret. « J’ai travaillé à Hollywood et avec des grands noms du cinéma italien, mais par contre, impossible de collaborer avec Chabrol. D’un côté, cela ne me dérangeait pas vraiment, mais d’un autre, je pensais que Chabrol avait réalisé quelques excellents films, et je ne comprenais pas pourquoi je n’avais pas ma place là-dedans. »

Jean-Paul Belmondo, ami et concurrent emblématique de la Nouvelle Vague

C’est ce grand rival, Jean-Paul Belmondo, qui occupe cette place. Leur rivalité se transforme en une amitié sincère ; Belmondo enchaîne les films sous la direction des réalisateurs de la Nouvelle Vague, allant jusqu’à devenir l’une de ses figures emblématiques. Toutefois, en 1963, c’est à Alain Delon que Jean-Pierre Melville, souvent considéré comme l’un des « pères » de la Nouvelle Vague – même s’il a toujours contesté cette étiquette – souhaite confier le rôle de Michel Maudet dans L’Aîné des Ferchaux (1963). Delon décline l’offre. Jean-Paul Belmondo, qui a déjà travaillé avec le réalisateur, prend alors le relais. Deux ans plus tard, il incarne Ferdinand Griffon dans Pierrot le Fou (1965) de Godard.

Pour sa part, Alain Delon ne chôme pas, enchaînant les succès avec des films comme Le Samouraï (1967) de Melville, La Piscine (1969) avec Romy Schneider, Borsalino, qu’il produit et dans lequel il partage l’affiche avec Belmondo, ou encore Monsieur Klein (1976) réalisé par Joseph Losey. Des œuvres de qualité indéniable, mais qui se situent à l’opposé des productions de la Nouvelle Vague.

Plus de dix ans plus tard, Jean-Luc Godard reviendra sur cette rencontre manquée avec Delon. « Nous avons chacun évolué dans le même paysage cinématographique français, mais de manière séparée. Ça a duré longtemps, et puis, quand j’ai voulu le faire jouer, je ne voyais que lui pour ce rôle. » Ce rôle, spécifiquement écrit pour Delon, était destiné à un film intitulé La Nouvelle Vague (1990), un titre chargé de symboles.

À 55 ans, Alain Delon est enfin sur le point de tourner avec un réalisateur emblématique du mouvement. « J’ai dit : ‘oui’. C’était pour le symbole. J’avais l’impression de dire : ‘je vous emmerde tous, je vais travailler avec Godard, voilà ce que vous en pensez« , confie-t-il aux Inrockuptibles. Bien que le film ne laisse pas une empreinte indélébile dans le paysage cinématographique, il est tout de même présenté au Festival de Cannes en 1990.

Six ans après cela, peut-être soulagé d’avoir réparé cette omission dans son impressionnante carrière, Delon aborde ce rendez-vous manqué dans le journal Le Monde. « Je n’y ai jamais fait partie, personne ne m’a jamais sollicité. À l’époque, on m’a clairement fait comprendre que je n’appartenais pas à cette famille, que j’étais l’acteur du ‘vieux cinéma’.

S’il devait conserver un regret, c’est de n’avoir jamais été dirigé par François Truffaut. « J’ai toujours adoré La Chambre verte, je le lui ai exprimé, et il m’a répondu : ‘J’ai toujours apprécié votre jeu, mais si je ne vous ai jamais contacté, c’est parce que vous me faisiez peur.’ Quelle aberration ! On ne saura jamais ce qui aurait pu se passer, puis il est parti. Je déplore vraiment que nous n’ayons jamais eu l’occasion de collaborer.«