Lorsque le général de Gaulle arrive à Paris le 25 août 1944 pour marquer la libération de la capitale française de l’occupation nazie, son reporter officiel est à ses côtés pour documenter ce moment historique. Cette journaliste a été la première femme correspondante de guerre en France, mais son nom a été perdu dans l’histoire – jusqu’à ce qu’un collègue journaliste fasse la lumière sur son histoire.

L’agence de presse française, l’Agence France-Presse (AFP), a été fondée il y a 80 ans, le 20 août 1944, quelques jours seulement avant la libération de Paris.

En octobre dernier, le journaliste et rédacteur photo de l’AFP Laurent Kalfala cherchait des idées pour marquer cet anniversaire.

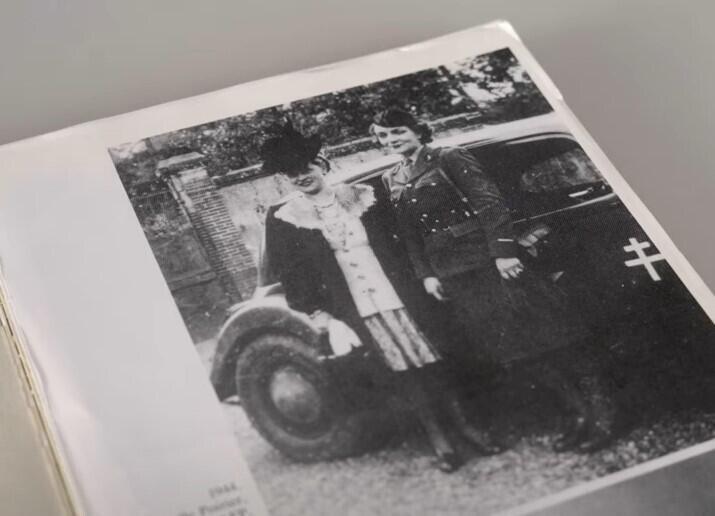

En feuilletant l’histoire de l’agence des années 1990, il tombe sur une petite photographie d’une jeune femme en uniforme debout devant un véhicule orné de la Croix de Lorraine, symbole de la Résistance française et de la France Libre de Charles de Gaulle. La légende disait : « 1944, Marcelle Poirier, de l’AFP, première correspondante de guerre française. »

« Il y avait deux ou trois lignes dans le livre disant qu’elle était avec de Gaulle lorsqu’il entra à Paris en août 1944, et qu’elle rapportait également du Nid d’Aigle d’Adolf Hitler dans les Alpes bavaroises », a déclaré Kalfala. Je n’avais jamais entendu parler d’elle auparavant.

Apparemment non plus, les organisateurs du prix Bayeux des correspondants de guerre, qui a consacré en 2023 une exposition aux journalistes ayant couvert le Débarquement en Normandie.

Kalfala se souvient qu’une de ses étudiantes en journalisme revenait de l’exposition et lui avait dit qu’elle avait réalisé un reportage sur les correspondantes de guerre. « Je l’imagine dire, tu sais quoi ? Il n’y avait pas de Françaises. »

« Alors j’ai sorti mon téléphone, je lui ai montré la photo de Poirier tirée du livre et je lui ai demandé si elle était dans l’exposition. Elle a dit non. J’ai réalisé qu’elle avait disparu, que quelque chose s’était passé. »

Il a décidé qu’il était temps de corriger cette injustice et de remettre Poirier sur le devant de la scène.

Écoutez une interview de Laurent Kalfala dans le podcast Pleins feux sur la France

« Égaux en héroïsme »

Ses premières enquêtes auprès de journalistes de l’AFP plus âgés n’ont pas abouti. De même, fouiller dans les vastes archives de l’agence s’est avéré compliqué puisque la plupart des journalistes de l’agence signaient de leurs initiales plutôt que de leur nom complet et que certaines archives de 1944 avaient été perdues.

Il a parcouru les magazines internes de l’AFP, mais s’il y avait « beaucoup de choses sur tous les hommes qui venaient de Londres, il n’y avait rien sur une femme. À un moment donné, j’ai dit, OK, peut-être qu’elle n’a jamais existé ».

En consultant les archives de la BNF, il finit par tomber sur des articles de Poirier datant de 1944 et 1945. Un en particulier, daté de septembre 1944, le convainc qu’elle n’est pas une journaliste ordinaire.

Intitulé « A égales en héroïsme, les femmes joueront désormais un rôle majeur dans la politique française », il a été rédigé quelques semaines seulement après la libération de Paris et cinq mois seulement après que les Françaises ont obtenu le droit de vote.

La longue bataille des femmes pour le vote en France et les générations qui l’ont menée

« J’ai été vraiment époustouflé », se souvient Kalfala. « C’était quelqu’un de vraiment dur, une féministe. »

Internet s’est avéré être une impasse, mais Kalfala était convaincu que Poirier, en tant que journaliste, avait dû écrire l’histoire de l’arrivée de de Gaulle à Paris à un moment donné, quelque part.

La découverte de son mariage avec un journaliste gallois – qui avait été chef de bureau de l’AFP à Pékin, Hong Kong et Sydney – lui a ouvert la voie : en décembre 2023, il a découvert son histoire dans un magazine australien.

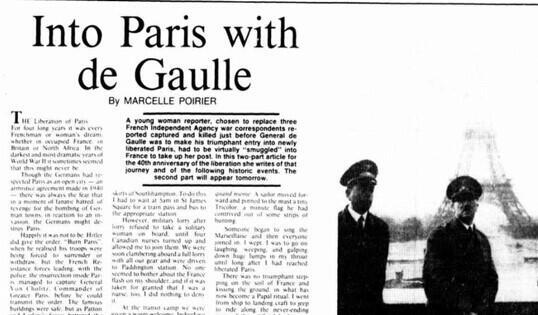

« À Paris avec de Gaulle »

L’article, À Paris avec de Gaulleavait été publié en 1984 pour le 40ème anniversaire de la libération de Paris.

Poirier décrit avoir suivi le véhicule en peluche de de Gaulle dans une vieille camionnette, de la Bretagne jusqu’à Paris.

« 450 kilomètres de foules qui ont jeté des fleurs, nous ont embrassés, nous ont serrés dans leurs bras et ont pleuré sur nous. J’ai embrassé plus de bébés qu’aucun candidat politique n’a jamais été appelé à le faire, et je ne pouvais pas bouger sans être assaillie, car j’étais la première femme française en uniforme dans ces régions.

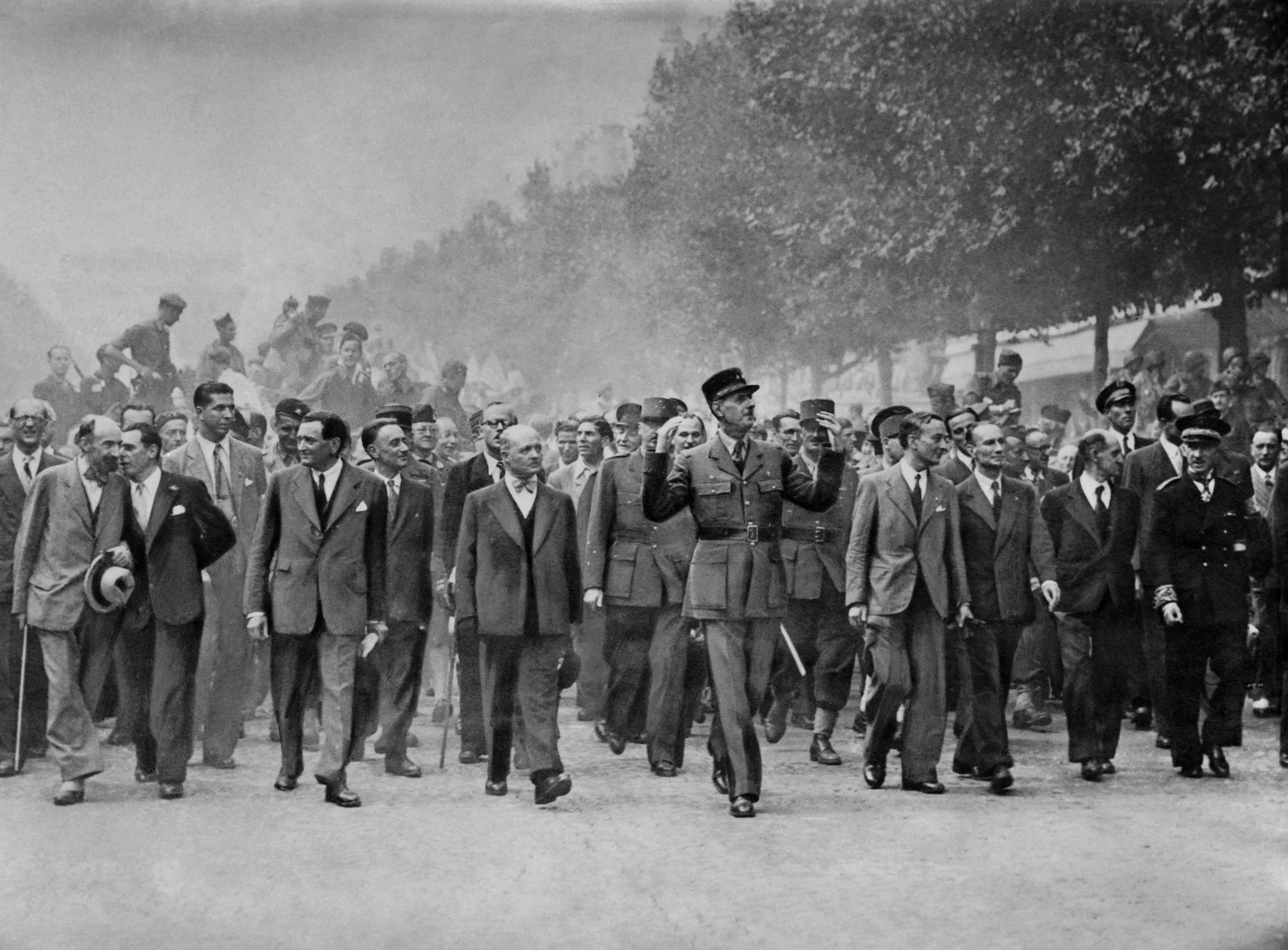

Elle décrit les cloches des églises qui sonnent dans chaque village, les ouvriers agricoles qui courent à travers les champs nouvellement libérés pour voir passer le général. « La foule a bloqué les routes pour arrêter les voitures et forcer le général à sortir et à marcher dans les rues du village, où des drapeaux étaient déployés et où la route était tapissée de fleurs. »

« Après quelques mots, il commençait la Marseillaise et il n’y avait aucun œil sec nulle part – y compris le sien. »

Kalfala explique que même s’il y avait de nombreux correspondants dans le cortège de presse, Poirier a écrit sur de Gaulle d’un point de vue beaucoup plus personnel. « C’était une femme et elle disait les choses différemment, elle parlait de De Gaulle comme d’un homme, comme d’un homme très humain », a-t-il déclaré.

Elle a également décrit combien la situation restait dangereuse à son arrivée à Paris le 25 août.

« Le rugissement qui s’est élevé lorsque de Gaulle est arrivé sur place (près des Tuileries) a été si fort que personne n’a entendu le premier tir de sniper depuis l’hôtel Crillon. Mais Rob Reid (le correspondant de la BBC) a vu la fumée et nous a tirés au sol où nous nous sommes tortillés sous une camionnette.»

La France se souvient de la libération héroïque de Paris de l’occupation nazie, il y a 80 ans

« Introduit clandestinement en France »

Alors, comment Poirier en est-il arrivé à participer à « la marche triomphale de Rennes à Paris en tant que reporter officiel attaché au cortège du général de Gaulle » ?

Née de parents français et anglais, elle a grandi à Leeds, dans le nord de l’Angleterre, et a travaillé en tant que jeune journaliste en France et en Angleterre.

Lorsque la France capitula face à l’Allemagne en 1940, elle prit le dernier bateau du Havre et retourna à Leeds pour travailler pour le quotidien respecté The Yorkshire Post. Quelques jours après le jour J, elle rejoint le mouvement France Libre de Gaulle et commence à travailler à Londres comme attachée de presse.

En août 1944, alors que de Gaulle s’apprête à rentrer en France via Alger, trois correspondants de guerre de l’Agence française indépendante quittent Londres pour le rejoindre. Mais quelques jours plus tard, leur Jeep a été retrouvée vide, avec des taches sombres sur les sièges. On présumait que les hommes avaient été pris dans une embuscade et tués.

Il était essentiel d’avoir un journaliste français pour les remplacer, donc Poirier, en tant que chef du bureau de presse de la mission administrative militaire de Londres, était le choix évident.

«C’était une bonne tentative, mais sans succès», écrit-elle. «Les règles du SHAPE (commandement allié) n’autorisaient pas les femmes journalistes à moins de 50 milles de la ligne de front. Ce n’est pas très bon pour un journaliste d’agence.

Il fut décidé d’incorporer Poirier dans l’armée française en tant qu’officier observateur, et elle fut rapidement « introduite clandestinement en France » pour rejoindre de Gaulle, mais sans rôle officiel.

A peine débarquée, elle est arrêtée par la police militaire et enfermée dans un couvent de Bayeux, en Normandie.

Elle s’enfuit, prend un ascenseur avec des ambulancières et rattrape le cortège de De Gaulle.

Les femmes photographes de guerre célébrées lors d’une exposition clé à Paris

Un œil pour une histoire humaine

Poirier continue de travailler pour l’AFP après la libération, devenant correspondant de guerre officiel.

Elle a suivi les troupes françaises en Allemagne, à Vienne et à Trieste, faisant ressortir le côté humain des récits de guerre, avec un accent particulier sur les femmes.

« J’ai trouvé pas mal d’articles sur les femmes », raconte Kalfala. « Elle racontait vraiment la vie des femmes allemandes, de la résistance française. À Vienne, elle a écrit un article très émouvant sur la façon dont les gens se prostituaient juste pour avoir un peu de nourriture. Et personne ne s’en souciait. Elle décrit l’Allemagne et l’Autriche d’une manière très humaine. »

Il y avait beaucoup de femmes correspondantes de guerre – environ 200 des 500 correspondants qui couvraient le débarquement en Normandie étaient des femmes – explique Kalfala. « Mais ils étaient à l’arrière, dans les hôpitaux. Ils avaient des histoires humaines. Mais la différence, c’est que Marcelle Poirier était en première ligne. »

Poirier a écrit d’autres histoires inhabituelles liées à la guerre, notamment un portrait de 1946 de l’épouse d’Hitler, Eva Braun, à travers les yeux de son majordome.

Mais après 1946, la piste s’est refroidie. Jusqu’à ce que Kalfala tombe sur deux articles publiés dans un magazine féminin, l’un d’entre eux expliquant que les femmes du futur ne seront plus enchaînées à l’évier de la cuisine.

« C’était aussi un peu féministe, car elle disait que les nouvelles inventions ne devraient pas avoir pour but de fabriquer des armes, mais d’aider les femmes à la maison », a-t-il déclaré. « Mais c’était un peu bizarre, après avoir rapporté toutes ces histoires (de guerre). , pourquoi a-t-elle travaillé pour un magazine féminin ?

« Les hommes ont pris le pouvoir »

Poirier n’avait pas d’enfants – si elle avait été mère, cela aurait pu expliquer pourquoi elle a tourné le dos aux reportages de guerre. Mais Kalfala suggère qu’au lieu de cela, elle a peut-être été mise de côté.

Une note de bas de page de son article publié en Australie indiquait que les trois correspondants de guerre de l’AFP qu’elle avait remplacés n’avaient en fait « pas été tués et que les taches de sang sur la Jeep étaient des taches de vin provenant de bouteilles offertes par les habitants des villages qu’ils avaient traversés. pris en embuscade, capturé et transporté en Allemagne par train ».

Les trois hommes sont revenus à l’AFP et ont repris là où ils s’étaient arrêtés. Certains sont ensuite devenus réalisateurs. « Les hommes ont pris le pouvoir à l’AFP, comme partout », dit Kalfala. « Donc je pense que Marcelle Poirier a été un peu mise à l’écart, sur la touche. »

Des journalistes plus âgés de l’AFP ont également déclaré à Kalfala que puisque Poirier avait épousé un chef de bureau, des pressions auraient probablement été exercées sur elle pour qu’elle sacrifie sa carrière.

Le documentaire de Kalfala sur Poirier, décédée en 1992, a redonné son nom aux rangs des reporters de guerre en France. Mais pour lui la vraie injustice, c’est qu’« il y avait cette trace d’elle, dans le livre. Elle n’a pas été oubliée. Personne ne s’en souciait, c’est ça le problème. Et c’est pire que d’être oublié ».