On peut regarder ce film sur Arte.tv jusqu’en mars. Il explore le lien fort que le célèbre réalisateur japonais d’animation entretient avec la nature. Ses principes écologiques transparaissent clairement dans ses œuvres cinématographiques, qui s’avèrent être bien plus engagées qu’elles ne paraissent.

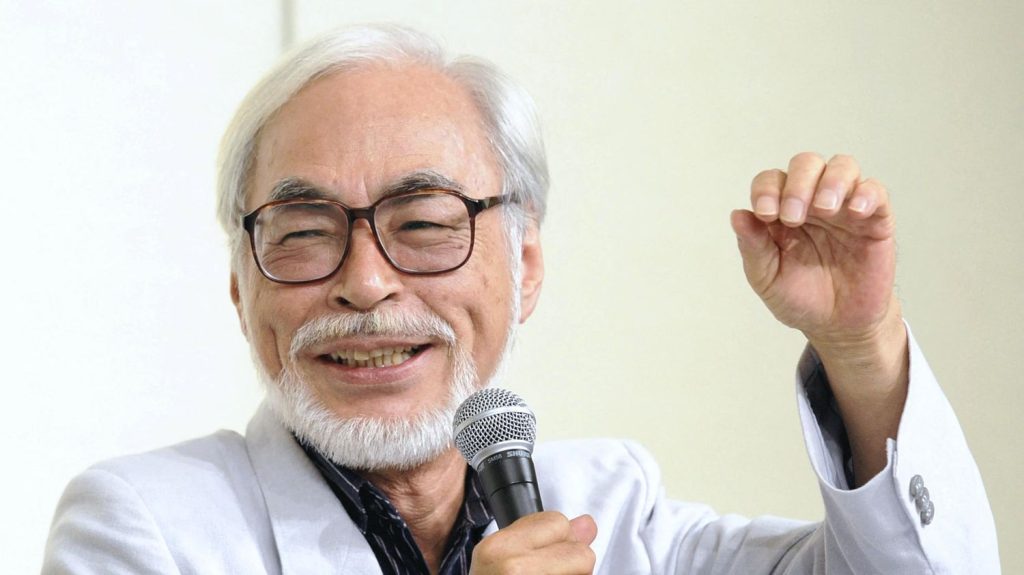

Depuis des décennies, Hayao Miyazaki enchante petits et grands grâce à ses films d’animation au style unique, riche et complexe. Son œuvre se situe entre magie et obscurité, jonglant entre lumières éblouissantes et ombres mystérieuses. Quelles sont les sources d’inspiration de cet univers enchanteur, rempli d’enfants débrouillards et de créatures surnaturelles atypiques ? Quel message souhaite-t-il transmettre à travers ses œuvres ? Et quelle est sa méthode de travail ? Autant de questions auxquelles tente de répondre le documentaire de Léo Favier intitulé Miyazaki, l’esprit de la nature, disponible sur Arte.tv jusqu’au 19 mars 2025.

Hayao Miyazaki est né en 1941, dans un Japon meurtri par les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Ses premiers souvenirs sont marqués par la violence des bombardements qu’a subie son pays, laissant une empreinte indélébile sur sa vie. En effet, il confie que « mes créations prennent source dans les idées nées durant mon enfance« , partage-t-il dans ce film riche en archives, analyses et témoignages de ses proches. Il exprime également ses regrets de « ne pas avoir pleinement profité de son enfance« .

Un cinéaste sensible au désordre mondial

Profondément préoccupé par l’état du monde et peu confiant dans la capacité de l’humanité à changer, Miyazaki a toujours cherché à réconforter les enfants et à insuffler de l’espoir avec ses films. Pourtant, dans les années 90, il réalise que « face à la réalité que traversent les enfants, de simples encouragements ne sont plus suffisants« .

Ce pessimisme croissant a donné naissance à l’incroyable fable écologique Princesse Mononoké (1996), qui a permis à Miyazaki de se faire connaître à l’échelle mondiale après un immense succès au Japon, à une époque où il avait déjà dépassé les 55 ans. Ce film, entièrement dessiné et peint à la main, se compose de 144 000 images et met en scène des esprits de la forêt en lutte contre les humains menaçant la nature. Il renferme ses opinions politiques les plus marquées tout en révélant ses doutes les plus personnels.

Le documentaire utilise ce chef-d’œuvre pour explorer l’histoire de Miyazaki, fervent défenseur de l’écologie depuis longtemps. Depuis ses premiers films, tels que Le château de Cagliostro (1979) et Nausicaä de la Vallée du vent (1984) – qui a conduit à la création du studio Ghibli avec Isao Takahata en 1985 après son succès – jusqu’aux célèbres Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), et Ponyo sur la falaise (2008), Miyazaki n’a jamais cessé de sensibiliser le jeune public à la protection de l’environnement.

Le documentaire nous offre également un aperçu du fonctionnement de ce perfectionniste. Également lauréat de l’Oscar du meilleur film d’animation en 2003 pour Le voyage de Chihiro (2001), on le voit esquissant et ajustant ses dessins avec soin, doutant et redécouvrant son inspiration au fur et à mesure de son travail. Cependant, il admet ne jamais connaître à l’avance la conclusion de ses films, forçant indirectement ses collaborateurs à travailler de manière incessante.

Des œuvres questionnant notre lien avec la nature

Avec une fascination certaine pour les arbres, Miyazaki avance que « nous sommes tous issus de la forêt« , et que sa filmographie pose constamment des questions sur notre relation avec le vivant. Les récits qu’il raconte, souvent des fables initiatiques, montrent l’être humain comme une partie intégrante de la nature, au même niveau que les autres éléments vivants ou inanimés, comme les pierres.

Dans son univers, chaque élément naturel, des forêts aux vents en passant par les océans, possède une âme. Il suggère que l’humanité devrait entretenir une relation égale et respectueuse avec elle, une idée profondément enracinée dans l’animisme japonais. Au Japon, la nature ne se définit pas en opposition à l’humanité, explique l’anthropologue Philippe Descola en évoquant le shintoïsme des campagnes.

La nature, souvent dévastée par l’avidité humaine et l’industrie moderne, se reprend : elle est à la fois généreuse et impitoyable. Le documentaire de Léo Favier illustre comment les films de Miyazaki ont souvent été développés pendant des moments de crise, qu’il s’agisse d’épisodes comme la pollution à Minamata ou le tremblement de terre de Kobé.

En exprimant clairement son point de vue, Miyazaki affirme : « On dit souvent que le studio Ghibli évoque douceur et réconfort, mais je ressens une forte envie d’ébranler cette idée. Si nos films ne traitent pas des problématiques actuelles, les réaliser n’a aucun sens. » Dans un même élan, il ajoute : « Peu importe l’ampleur du chaos, nous devons continuer notre vie« . Dans cette optique, ses œuvres merveilleuses représentent un soutien inestimable.

« Miyazaki, l’esprit de la nature », un documentaire de Léo Favier produit en 2024, d’une durée d’1h22, est accessible jusqu’au 19 mars 2025 sur Arte.tv