Illustrant l’impact du crime organisé, un petit groupe de juges français se retrouve aujourd’hui visé et menacé par des trafiquants de drogue. Par ailleurs, dans certaines situations, l’État semblerait parfois hésitant à leur offrir une protection adéquate.

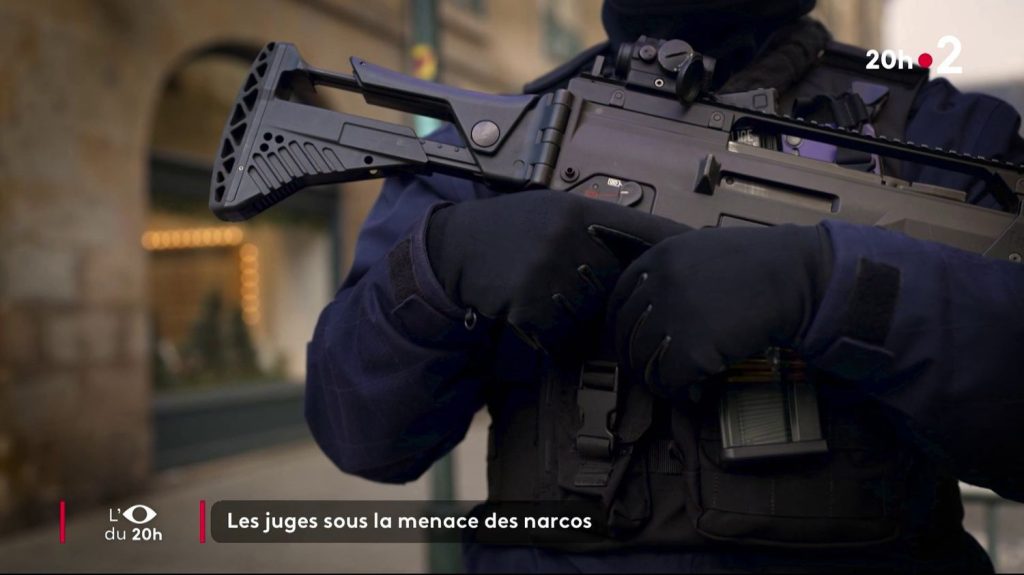

Lors des procès à fort enjeu, les forces de l’ordre se tiennent immanquablement devant les palais de justice. Pourtant, dans la solitude de leurs bureaux, les juges, en première ligne contre le trafic de drogue, se sentent parfois bien isolés face aux menaces grandissantes.

C’est la situation d’une juge d’instruction aguerrie qui a décidé, pour la première fois, de s’exprimer auprès de L’Oeil du 20 Heures, sous couvert d’anonymat pour sa sécurité. À l’époque des faits, elle enquête sur une série de violences et de meurtres liés aux trafics de drogue à Nantes. Un dossier à la fois complexe, sensible et très médiatisé. Bien rompue à ce type de démarches, la juge commence pourtant à ressentir le danger après plusieurs interrogatoires difficiles durant lesquels les suspects la prennent pour cible.

« En proie aux menaces à la sortie du tribunal »

“Les insultes sont omniprésentes. Nous ne pouvons pas toutes les documenter. Ce sont généralement des insultes à caractère sexuel ; des propos comme “salope”, “pute”, “allez vous faire foutre” sont fréquents. L’agressivité du ton est palpable », confie-t-elle. La majorité de ces remarques sont d’ailleurs consignées dans les procès-verbaux auxquels nous avons pu avoir accès et ont entraîné des suites judiciaires.

Des propos injurieux aux menaces, il n’y a eu qu’un pas. Un jour, lors d’une audition, un suspect lâche une phrase énigmatique : « tout se paye dans la vie ». Un autre se montre plus explicite à l’issue de son interrogation : “On m’indique qu’on serait heureux si j’étais “rafalée”à la sortie du tribunal.” Dans le langage des trafiquants, cette menace évoque une attaque à l’arme automatique.

« Sachant que nous avons affaire à des individus mis en examen pour utilisation d’armes, proférer de telles menaces à un magistrat indique que des limites ont été violées. Je ressens effectivement un danger potentiel. J’avais d’ailleurs mentionné à mes collègues à l’époque que lorsque cet individu sortirait, il serait judicieux de rester à l’écart. »

Une demande de protection rejetée sans explication

Quelques mois plus tôt, ces suspects sont relâchés pour des raisons de procédure. Elle sollicite alors une protection policière qui lui est refusée. Elle s’en inquiète dans un rapport transmis à sa hiérarchie directe, qu’une source judiciaire nous a révélé. « [Le commissaire] m’a signalé qu’une protection particulière était refusée par son administration centrale […] mais je n’obtiendrai aucune décision écrite », écrit-elle. “Je renouvelle ma demande en raison de la dangerosité des mis en examen et de leur hostilité à mon égard.” Ce n’est qu’à la suite de la médiatisation de son affaire qu’elle a finalement obtenu une protection rapprochée. Elle a depuis déménagé et n’instruit plus de dossiers.

Elle n’est pas seule dans cette situation. Dans le Vaucluse, une autre juge, également menacée, a demandé sa mutation en Nouvelle-Calédonie. Depuis Nouméa, elle nous a adressé un message: « Merci de vous intéresser au sort des magistrats menacés, vous êtes probablement l’un des rares. [….] Cet épisode m’a causé beaucoup de tort et m’a profondément fragilisée.” Dans un courrier adressé à sa hiérarchie, elle avait même dressé un bilan d’échec. “[Les suspects] ont obtenu ce qu’ils désiraient : choisir leur juge.”

Alors quelles mesures sont prises par la justice pour assurer la protection de ses magistrats? En réalité, cette responsabilité relève d’un autre ministère, celui de l’Intérieur. Après évaluation par la DGSI, c’est l’administration policière qui décide. En France, une vingtaine de magistrats bénéficieraient ainsi d’une protection, souvent temporaire, en raison de menaces émanant de terroristes ou du crime organisé. C’est ainsi que deux procureurs de Douai ont récemment été placés sous protection à la suite d’un projet d’agression violente à leur encontre.

Deux ministères qui ne s’accordent pas toujours

Parfois, les raisons du refus de protection semblent très floues. Le ministère de l’intérieur n’a pas donné suite à nos questions. Cette opacité entraîne parfois des malentendus du côté de la justice. « Je ne connais pas la méthode employée par le ministère de l’intérieur », confie un ancien haut dirigeant informé sur ces dossiers. Plus diplomatiquement, Cédric Logelin, porte-parole de la justice, refuse de « commenter leurs décisions », assurant qu’il ne s’agit pas d’une « embolie », mais reconnaît que des contestations vis-à-vis du ministère de l’intérieur existent. « Il est possible de demander un réexamen des dossiers, » précise-t-il.

Bien que la justice ait mis en place un bureau spécial composé de huit agents pour adresser ces menaces, des incompréhensions subsistent. À l’Union Syndicale des Magistrats (USM), qui soutien plusieurs collègues menacés, on suspecte que ces refus soient parfois justifiés par des contraintes budgétaires. « Dire que nous pouvons tout faire est faux. Dans l’évaluation des risques, les critères sont ajustés en fonction des ressources. Nous sommes très préoccupés. Nous ne nous demandons plus si cela adviendra, mais quand. Face à des groupes très bien organisés, notre protection semble bien faible », alerte Aurélien Martini, secrétaire général adjoint.

L’été dernier, le ministère de la Justice a établi un bureau spécial dédié à ces menaces, avec huit agents, afin de faciliter la communication avec le ministère de l’Intérieur concernant les mesures de protection. Passé du ministère de l’Intérieur à celui de la justice, Gérald Darmanin promet quant à lui de renforcer les sanctions contre ceux qui s’attaquent aux magistrats.