Le Musée d’Orsay s’associe à 12 musées autour de la France dans un projet qui utilise l’art impressionniste pour mettre en évidence le changement climatique – des œuvres qui racontent collectivement l’histoire de l’entreprise humaine à la fin du 19e siècle, et le rôle que les artistes de l’époque ont joué dans la documentation involontaire des causes de la crise de l’environnement dont nous sommes témoins aujourd’hui.

Assis sur la rive gauche de la rivière Seine à Paris, le Musée d’Orsay était à l’origine une gare, érigée pour l’Exposition universelle de Paris de 1900 pour montrer la première flotte de trains électriques de la France.

Ce fut une période marquée par une grande transformation et développement dans la société, célébrant les machines, les transports, la médecine et l’invention.

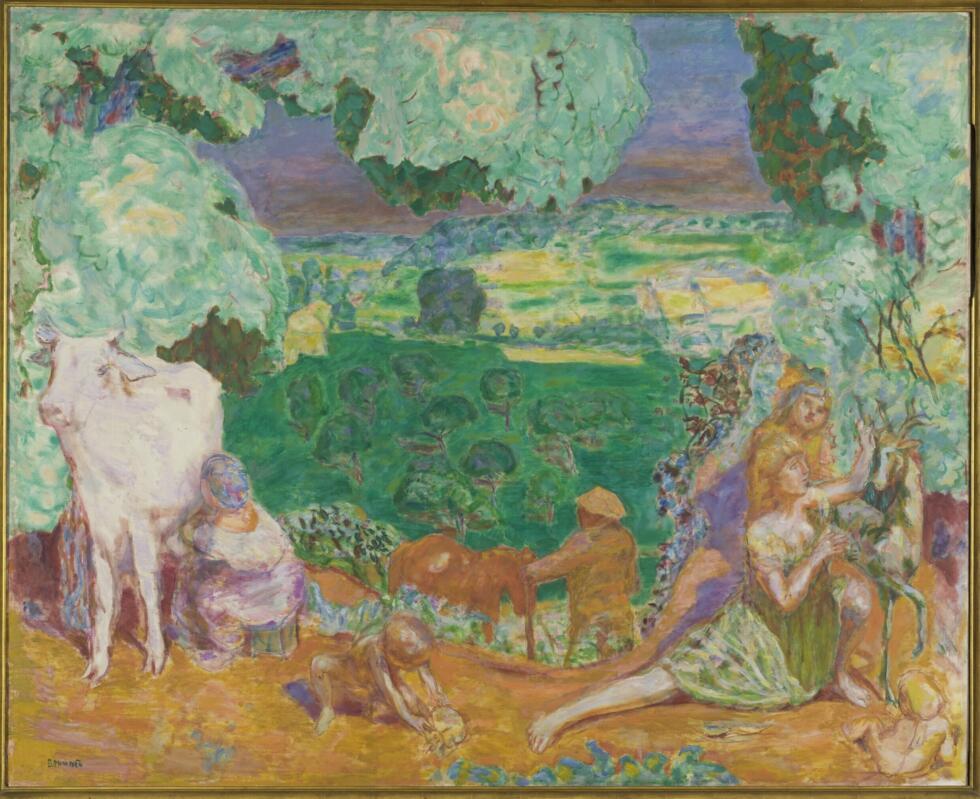

C’était aussi l’apogée de l’impressionnisme, un mouvement dans lequel les artistes peinaient à l’extérieur de la vie, plutôt que dans un studio de croquis, capturant les effets éphémères de la lumière et de la couleur.

Cette période a également coïncidé avec l’origine des mesures atmosphériques, qui continuent d’informer aujourd’hui les scientifiques du rythme du réchauffement climatique, qui a considérablement augmenté au cours des dernières décennies.

Économisé de la démolition dans les années 1970, la Gare d’Orsay a été transformée en temple d’art, axée sur le travail produit entre 1850 et 1914.

Aujourd’hui, le projet du Musée d’Orsay « 100 œuvres qui racontent l’histoire du climat » invite le public à examiner de plus près les œuvres d’art de la fin du XIXe et du début du 20e siècle et des histoires qu’ils racontent, à la fois du point de vue artistique et scientifique.

« La bataille pour le climat est désormais culturelle » des Dagnies de Servanes-de-vitry, conservateur du projet, a déclaré à 42mag.fr.

Les climatologues, dit-elle, savent que les faits et les chiffres ne font pas toujours à la maison l’urgence du message environnemental – et c’est là que l’art et la culture entrent en scène.

Au-delà de la beauté des paysages et du rendu technique de l’effort humain, ces œuvres représentent une certaine fragilité et qualité éphémère face au changement et au progrès, a-t-elle déclaré.

Les artistes rejoignent des scientifiques en mer pour dévoiler les mystères de la vie marine

« Les artistes, par définition, n’auraient pas pu être conscients de l’effet de serre que nous connaissons si bien aujourd’hui », a-t-elle ajouté. « Néanmoins, les artistes ont senti que le monde changeait, »

Dagnies-de Vitry a donné l’exemple du peintre Théodore Rousseau, qui s’est battu pour préserver une partie de la forêt de Fontainebleau, au sud-est de Paris, où il a souvent installé son chevalet pour peindre le paysage.

« Il croyait que trop d’exploitation était en cours dans cette forêt pour l’industrie, ce qui a conduit à la création de la première réserve naturelle du monde », a-t-elle expliqué.

De Brest, à Tulle, Avignon et Pont-Aven, le projet voit 49 peintures, dessins, photographies et sculptures prêtés à des musées plus petits dans 12 régions différentes de la France, de mars à juillet. Les 51 autres œuvres sont exposées autour du Musée d’Orsay à Paris, avec un guide spécialement conçu disponible pour les visiteurs.

Chaque musée a organisé des conférences publiques, des visites guidées et des ateliers couvrant les thèmes environnementaux évoqués par les œuvres, telles que la déforestation, la perte de biodiversité, la pollution et l’utilisation de combustibles fossiles.

Le climatologue français Jean Jouzel est l’un des quatre experts interrogés par le Musée d’Orsay dans un livre publié au parallèle au projet.

Le projet d’art environnemental plonge le public Avignon dans les grands espaces

Spécialiste des gaz à effet de serre, il était derrière la première étude démontrant le lien entre la concentration atmosphérique du CO2 et le réchauffement climatique, publié en 1987.

En utilisant des échantillons de glace des années 1980 qui proviennent de la station Vostok gérée par Soviétique en Antarctique, son équipe a pu reconstruire les niveaux de dioxyde de carbone au cours des 10 000 dernières années.

Leurs résultats ont montré que « la concentration du dioxyde de carbone n’avait jamais été aussi élevée qu’après le 19e siècle … marquant indéniablement l’influence de la révolution industrielle », a-t-il déclaré.

En partenariat avec des musées régionaux sur plusieurs mois, le Musée d’Orsay met l’accent sur les régions mêmes qui ont inspiré les œuvres et qui sont directement affectées par le changement climatique, a expliqué Dargnies-de Vitry.

Les températures mondiales ont dépassé la limite de réchauffement de 1,5 ° C en 2024

La ville d’Ornans, dont le musée emprunte « la truite » par le peintre Courbet Gustave, qui était de la ville de la région orientale de Franche-Comté-Bourgonge. Une fois abondant, l’espèce se décourage maintenant et son habitat, la rivière Loue, est menacé.

Ailleurs, le Girodet Museum de Montargis, dans le centre de la France, accueillera « Flood at Port-Marly » par Alfred Sisley, peint en 1876. La propre collection du musée a été gravement endommagée par un épisode d’inondation en 2016.

« L’art, la littérature et le cinéma peuvent susciter des émotions, façonner les histoires pour transformer la conscience », a déclaré Dargnies-de Vitry, ajoutant qu’elle se demande si de telles réponses émotionnelles peuvent donner naissance à une action plus ambitieuse lorsqu’il s’agit de protéger l’environnement. Le temps nous dira.

« 100 œuvres qui racontent l’histoire du climat » peuvent être vues au Musée d’Orsay à Paris et à 12 musées régionaux autour de la France jusqu’en juillet.