Le nombre d’élus municipaux ayant choisi de démissionner a connu une augmentation spectaculaire, quadruplant depuis la période 2008-2014 jusqu’au mandat en cours, débuté en 2020 et prévu pour se terminer en 2026. Parmi les raisons principales expliquant ces départs figurent les conflits fréquents au sein des conseils municipaux, ainsi que la question de l’avancée en âge des responsables locaux. Ces facteurs combinés poussent un nombre croissant de maires à renoncer à leurs fonctions avant la fin de leur mandat.

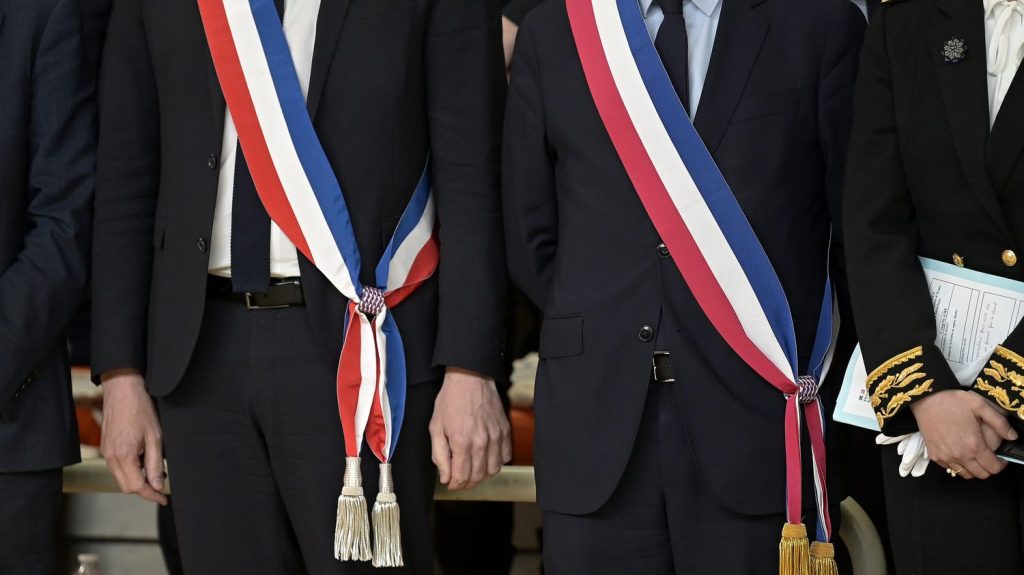

Depuis le début du mandat municipal en juillet 2020, la France traverse une vague « inédite » de départs volontaires de maires. Près de 2 200 élus ont en effet quitté leurs fonctions, ce qui correspond à environ 6 % de l’ensemble des maires en exercice, d’après une analyse réalisée par l’Observatoire de la démocratie locale AMF-Cevipof/SciencesPo. Cette étude, publiée le jeudi 19 juin par 42mag.fr, ICI, Le Monde ainsi que l’AFP, intervient alors que les élections municipales approchent dans quelques mois.

Ce phénomène, qui équivaut à plus d’une démission par jour en moyenne, a vu le nombre annuel moyen de départs multiplié par quatre depuis la période 2008-2014 jusqu’à ce mandat en cours. Les raisons principales avancées pour ces retraits sont les « tensions internes aux conseils municipaux », les « relais planifiés » ainsi que des problèmes de santé des élus. En revanche, « les violences vécues ne constituent pas un déclencheur majeur » des départs.

Au total, 2 189 maires ont quitté volontairement leurs fonctions entre juillet 2020 et mars 2025, pour diverses raisons. La grande majorité relève d’une décision personnelle, soit 71 % des cas, avec un point culminant de 613 départs comptabilisés en 2023. Toutefois, cette poussée suit une « cyclicité récurrente », liée à un pic de démissions survenant généralement à mi-mandat, phénomène aussi observé lors des deux précédentes mandatures. Certaines cessations de mandat ne sont pas volontaires : les décès représentent 21 % des changements, les annulations judiciaires devant les tribunaux administratifs ou le Conseil d’État 3 %, tandis que les fusions de communes comptent pour 2 %. Les 3 % restants sont classés dans une catégorie « autres ».

Les conflits internes dans les conseils municipaux, cause principale des départs

Trois motifs majeurs expliquent les démissions volontaires. En premier lieu, les tensions au sein des conseils municipaux, qui représentent 30,9 % des cas. Elles résultent de « désaccords, disputes, conflits ou divergences diverses », fréquemment entre membres de la majorité. Le contexte particulier des élections de 2020, marqué par la crise sanitaire du Covid-19, a « interrompu » les dynamiques de groupe, induisant des fractures parmi les équipes municipales.

La deuxième raison significative est liée à la transmission programmée des responsabilités (13,7 %). Ici, le maire s’engage avant le mandat à céder sa fonction en cours de période, souvent pour des motifs liés à l’âge ou à une longue carrière dans le poste. Près de 42 % de ces transmissions anticipées concernent des communes de moins de 500 habitants.

Enfin, la santé physique et mentale constitue le troisième motif le plus important, représentant respectivement 13,1 % et 5,1 % des cas. Une large majorité des élus, 83 %, perçoivent leur mandat comme « éprouvant pour leur santé », et 40 % affirment exercer sous une forte pression. Certains maires ont évoqué dans l’étude des situations de burn-out, notamment ceux de Jouy-en-Josas (Yvelines), Périgueux (Dordogne) ou Beuveille (Meurthe-et-Moselle).

Les actes de violence, un facteur marginal

Contrairement à l’importance médiatique accordée à cette question, l’étude indique que les agressions, qu’elles soient physiques ou symboliques envers les maires, « ne semblent pas être un déclencheur majeur de démission ». Moins d’une quarantaine de cas ont été recensés, et il est « empiriquement difficile d’établir un lien direct entre violences subies et retraits ».

Concernant le profil des maires ayant choisi de partir, l’analyse révèle une parité hommes-femmes. Ces élus sont fréquemment des retraités jeunes, âgés de 65 à 74 ans (37 %), ou plus âgés encore, au-delà de 75 ans (52 %). Les maires fraîchement élus en 2020 constituent 53 % des démissionnaires, ce qui traduit un certain « sentiment de désillusion » chez cette nouvelle génération d’élus.

Un impact plus marqué dans les communes moyennes

Sur le plan géographique, les départs touchent en priorité les petites communes de moins de 500 habitants (41,7 %). Cependant, les données montrent que celles comptant entre 1 000 et 3 500 habitants sont particulièrement vulnérables. Ce segment connaît « une vague de démissions sans précédent », représentant près d’un élu sur quatre en partance, notamment dans des territoires comme l’Île-de-France, l’Isère, le Pas-de-Calais, le Nord, la Saône-et-Loire ainsi que la Haute-Garonne.

Pour conclure, les chercheurs insistent sur le fait que « la recrudescence des départs de maires inquiète quant au renouvellement et à l’attractivité » de cette fonction. Ces élus qui « baissent les bras » envoient un signal négatif, car le poste est perçu comme « ingrat, difficile et parfois risqué ». Cependant, ils rappellent que les citoyens français conservent un « engagement politique solide », avec près d’un Français sur cinquante prêt, à chaque élection municipale, à s’investir sur une liste. Un engagement qui, s’il n’est pas encore menacé, demeure fragile.

Méthodologie :

Ce travail a été conduit par l’Observatoire de la démocratie locale AMF-Cevipof/Sciences Po, sous la direction de Martial Foucault. Les données proviennent du Répertoire national des élus (RNE) couvrant la période 2020-2025, publiées par le ministère de l’Intérieur. Ce dispositif renseigne les changements de maires d’une année à l’autre, mais sans en préciser les raisons. Les chercheurs ont donc recoupé ces informations avec des recherches dans la presse régionale quotidienne, afin d’identifier le contexte et les déclarations entourant ces départs.