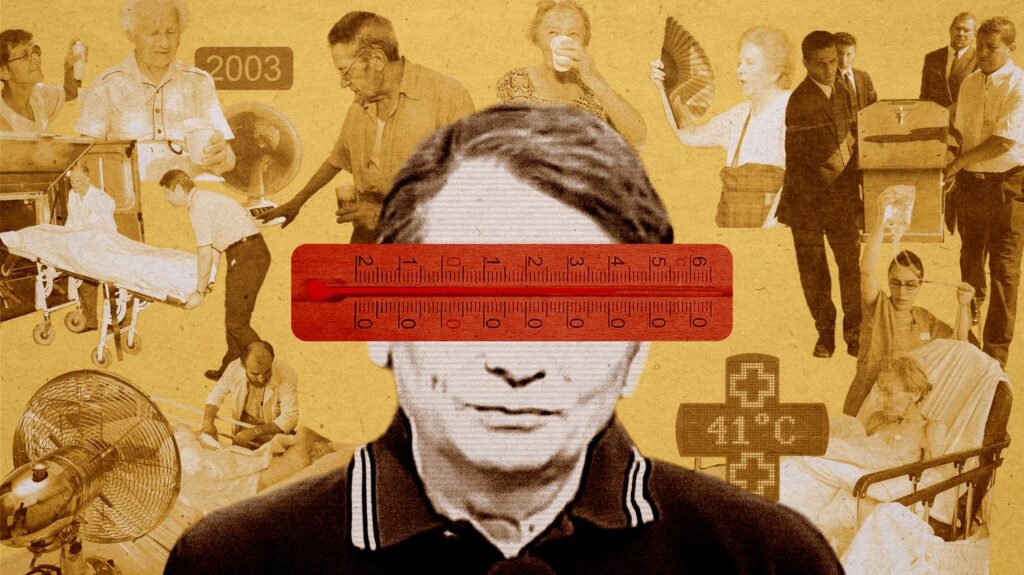

Durant l’été 2003, la vague de chaleur a entraîné le décès de 15 000 individus en France, un tragique événement marqué par l’inaction, les mauvaises décisions et le refus de reconnaître la situation de la part de ceux qui étaient au pouvoir et des responsables en place.

C’était le 11 août 2003, en pleine canicule. Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé, s’adresse aux Français depuis son lieu de vacances, en duplex pour le « 20 Heures » de TF1. Malgré des températures estivales record, Mattei tente de rassurer le public, même si les chiffres relatifs à la canicule, qui aurait entraîné un excès de mortalité de près de 15 000 personnes selon l’Inserm, sont encore flous à cette époque.

Pendant ce temps, les hôpitaux débordent sous la chaleur étouffante, avec des températures dépassant les 36°C depuis le 4 août à Paris et atteignant même localement 44°C dans le Gard. L’urgentiste Patrick Pelloux parle dans les médias d’un « désastre » dans les hôpitaux, tandis que « Le Parisien » titre, à deux jours de l’intervention de Mattei, sur une vague de chaleur sans précédent ayant causé « Quatorze morts de la canicule ».

La situation est pourtant catastrophique, mais les autorités sont étrangement silencieuses. Le gouvernement Raffarin, fatigué par une longue série de manifestations contre la réforme des retraites, est en vacances. Le président Jacques Chirac est au Canada, François Fillon, ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, est en Toscane et l’administration tourne au ralenti. La préfecture de police de Paris, quant à elle, ne reconnaît pas l’ampleur de la catastrophe en cours.

La crise s’amplifie, mais les premiers à la détecter, les pompiers, n’ont pas réussi à passer l’information au ministère de la Santé. William Dab, alors conseiller du ministre Mattei, reconnaît par la suite devant la commission d’enquête parlementaire une sous-estimation du risque. De son côté, l’urgentiste Patrick Pelloux révèle un duel entre le politique et le médical, l’un niant la réalité de la crise, l’autre criant à l’urgence.

C’est au milieu de cette crise que le gouvernement se réveille. Patrick Pelloux profite d’un reportage sur la canicule pour appeler à l’aide, ce qui attire l’attention du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui prend contact avec son ministre de la Santé. Ce dernier, Jean-François Mattei, se présente sur TF1 pour rassurer le public, mais son intervention s’avère catastrophique. Mattei lui-même reconnaîtra par la suite qu’il s’est trompé à la fois dans le fond et la forme de son intervention.

Au lendemain de l’intervention de Mattei, le ton change au sein du gouvernement. Mattei propose sa démission à Raffarin qui ne l’accepte pas. En revanche, il rentre d’urgence à Paris pour se rendre compte de la gravité de la situation. Le ministre se retrouve alors sur le terrain, faisant le tour des hôpitaux et multipliant les interviews, sans jamais donner de chiffres précis.

Pendant ce temps, Jean-Pierre Raffarin annonce un plan d’urgence pour les hôpitaux et convoque une cellule de crise. Les médias parlent alors d’hôpitaux submergés, de funérariums saturés et de personnes âgées mourant seules chez elles. Les premiers chiffres du nombre de décès sont révélés grâce aux pompes funèbres : 3000 morts. En réalité, il y en avait déjà près de 12 000.

La commission d’enquête parlementaire met finalement en avant l’incapacité du gouvernement à gérer cette crise, notamment en matière de communication. L’ancien ministre de la Santé, Lucien Abenhaïm, est prié de démissionner après avoir été rejeté par son ministre de la Santé dans les médias. De leur côté, Nicolas Sarkozy et François Fillon, alors respectivement ministres de l’Intérieur et des Affaires sociales, de la Cohésion sociale et de l’Emploi, admettent qu’ils n’ont pas été à la hauteur de la situation.

La canicule de 2003 a servi de leçon à la France ; certaines mesures ont été prises, comme la mise en place du plan canicule et l’instauration d’une vigilance météorologique. Cependant, William Dab, chargé par le gouvernement de tirer les leçons de la crise sanitaire de 2003, rappelle que des vagues de chaleur ayant entraîné une forte surmortalité sont encore courantes aujourd’hui, démontrant que l’amélioration n’est pas continue.