La Nouvelle-Calédonie, territoire français d'outre-mer du sud-ouest du Pacifique, a été secouée par ses affrontements les plus violents depuis les années 1980. Si les troubles ont été déclenchés par des changements constitutionnels apportés au système électoral, ils mettent également en lumière les frustrations suscitées par le long processus de décolonisation.

Des émeutes meurtrières ont éclaté le 13 mai à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, alors que Paris s'apprêtait à voter l'imposition de nouvelles règles susceptibles de donner le droit de vote à des dizaines de milliers de résidents non autochtones.

En vertu de la législation adoptée dans le cadre de l'Accord de Nouméa de 1998, qui a ouvert la voie à la décolonisation, le droit de vote aux élections provinciales et aux référendums locaux était limité aux autochtones et à ceux arrivés sur l'archipel avant 1998, ainsi qu'à leurs enfants.

L’idée était de donner une plus grande représentation aux autochtones Kanak, devenus progressivement une population minoritaire suite aux vagues migratoires européennes.

Les Kanaks représentent désormais environ 44 pour cent des 270 000 habitants du territoire. Trente-quatre pour cent sont des Européens (principalement des Français), le reste étant constitué d'autres groupes minoritaires, notamment des Wallisiens et des Tahitiens.

Exclu du vote

Les restrictions de vote ont effectivement exclu les nouveaux arrivants sur le territoire et ceux qui y sont nés après 1998 – environ 20 pour cent de la population actuelle.

Paris en est venu à considérer cela comme antidémocratique. Le 14 mai, une majorité de députés, principalement de droite et d'extrême droite, ont approuvé un amendement constitutionnel visant à « débloquer » les listes électorales, afin qu'elles incluent les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans.

« Cela représente environ 25 000 citoyens supplémentaires sur les listes électorales, principalement des Français de métropole », explique Isabelle Merle, historienne du colonialisme spécialiste de la Nouvelle-Calédonie.

Même si les partis indépendantistes ont accepté d’étendre le droit de vote aux élections provinciales aux personnes nées sur le territoire, ils craignent que permettre aux nouveaux arrivants de voter ne réduise leur représentation politique dans les institutions locales.

« C'est un très grand changement car cela modifierait complètement l'équilibre du pays », a déclaré Merle à 42mag.fr, ajoutant que les indépendantistes risquaient de devenir minoritaires au sein du gouvernement.

Lors des élections provinciales qui auront lieu plus tard cette année, les électeurs choisiront les représentants élus des trois assemblées provinciales du pays : les îles Loyauté, le Sud et le Nord.

Il y a beaucoup en jeu. Le nombre de sièges dans les assemblées impacte la répartition des sièges au parlement du territoire (Congrès), qui nomme à son tour le président du gouvernement calédonien.

Majorité fragile

La Nouvelle-Calédonie est devenue un territoire français d'outre-mer en 1946 et dispose d'une autonomie limitée au sein du système juridique français.

Le président français est le chef de l'État. Depuis 2021, elle a son propre chef du gouvernement.

Même si Paris reste en charge de grands portefeuilles tels que la défense, la sécurité intérieure, l'immigration et la politique étrangère, de nombreux pouvoirs et responsabilités ont été délégués au cours des 30 dernières années.

Le Congrès a notamment des pouvoirs en matière de fiscalité, de droit du travail, de protection sociale et de santé.

La Nouvelle-Calédonie figure sur la liste de décolonisation de l'ONU depuis 1986, sur la base du droit internationalement reconnu du peuple kanak à l'autodétermination, et ses institutions joueront un rôle important dans la réalisation de cet objectif.

Mais si les indépendantistes détiennent désormais une majorité au sein du gouvernement avec six membres sur 11, « c'est une majorité fragile », souligne Merle.

Référendum contesté

La réforme constitutionnelle proposée fait suite à trois référendums sur l'indépendance, convenus dans le cadre de l'Accord de Nouméa de 1998.

Dans les trois cas – en 2018, 2020 et 2021 – l’électorat a choisi de rester en France.

Mais le dernier référendum, marqué par un taux de participation record de seulement 44 pour cent, a été boycotté par le principal groupe indépendantiste, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), qui n'a pas réussi à convaincre Paris de reporter le vote en raison de la Pandémie de covid.

Le FLNKS a depuis refusé de reconnaître les résultats et maintient que l’accord de Nouméa n’est pas encore arrivé à son terme.

De nombreuses tentatives ont été faites pour réunir tous les partis politiques locaux indépendantistes et pro-France autour de la même table, mais sans grand succès.

Les présidents de quatre autres territoires d'outre-mer – La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française – ont lancé un appel commun pour l'abandon de la réforme du vote.

Le texte doit encore être approuvé par une session conjointe des deux chambres du Parlement, tenue à Versailles, pour devenir loi.

Le président Emmanuel Macron a accepté de reporter cette session, mais a déclaré qu'un nouvel accord devait être conclu d'ici juin au plus tard.

Des inégalités persistantes

Même si davantage d’autonomie a été obtenue depuis l’Accord de Nouméa, de profondes différences socio-économiques demeurent.

Les jeunes Kanak restent « très marginalisés » par rapport à ceux d’origine européenne, a déclaré à la radio publique française Mathias Chauchat, professeur et conseiller du FLNKS.

Quarante-six pour cent des Kanak terminent leurs études au niveau collège contre 11 pour cent des Européens du territoire. Ils considèrent que ceux qui arrivent de France métropolitaine « prennent progressivement leur emploi », a déclaré Chauchat.

Les jeunes ont été à l'avant-garde des émeutes meurtrières de ce mois-ci, s'appuyant sur les manifestations à Nouméa menées par le groupe de pression radical Unité de coordination des actions sur le terrain (CCAT).

La modification du droit de vote, décidée unilatéralement par les députés de Paris, a conduit à « une explosion de violence parmi les très jeunes, le débordement d'un mouvement jusqu'ici contenu », a déclaré Merle.

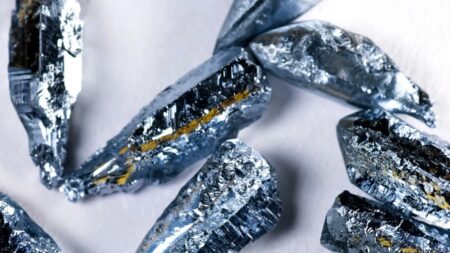

Des facteurs économiques ont également joué un rôle dans les violentes manifestations. La Nouvelle-Calédonie est le troisième producteur mondial de nickel, mais la crise du secteur a durement frappé les habitants, avec un sur cinq vivant sous le seuil de pauvreté.

Une histoire coloniale « unique »

Les craintes d'être exclus du processus décisionnel de leur territoire surviennent dans un contexte de colonisation « extrêmement douloureuse », a-t-elle ajouté.

L'archipel de 140 îles, situé à quelque 17 000 kilomètres de Paris, fut annexé par la France en 1853 et utilisé comme colonie pénitentiaire pour les prisonniers politiques dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Lors des opérations dites du « Grand Cantonnement » entre 1897 et 1903, les autochtones Kanak furent déplacés et consignés dans des réserves pour laisser la place aux colons.

« La Nouvelle-Calédonie a une histoire coloniale unique, où la stratégie de l'État à partir de 1853 consistait à introduire délibérément des vagues successives de migrants français pour peupler le territoire », a déclaré Merle.

«Ils ont essayé de la transformer en une 'petite France australe' comme ils l'appelaient au 19ème siècle. »

Les inégalités sociales persistantes continuent d’alimenter ce sentiment d’injustice.

« Il y a énormément de colère. J'ai été surpris par la rapidité avec laquelle cela s'est propagé », dit Merle dit dans une interview faisant référence aux émeutes.

« C'est le résultat d'un échec politique majeur (…) après 30 ans de tentatives pour sortir positivement d'une situation coloniale. »