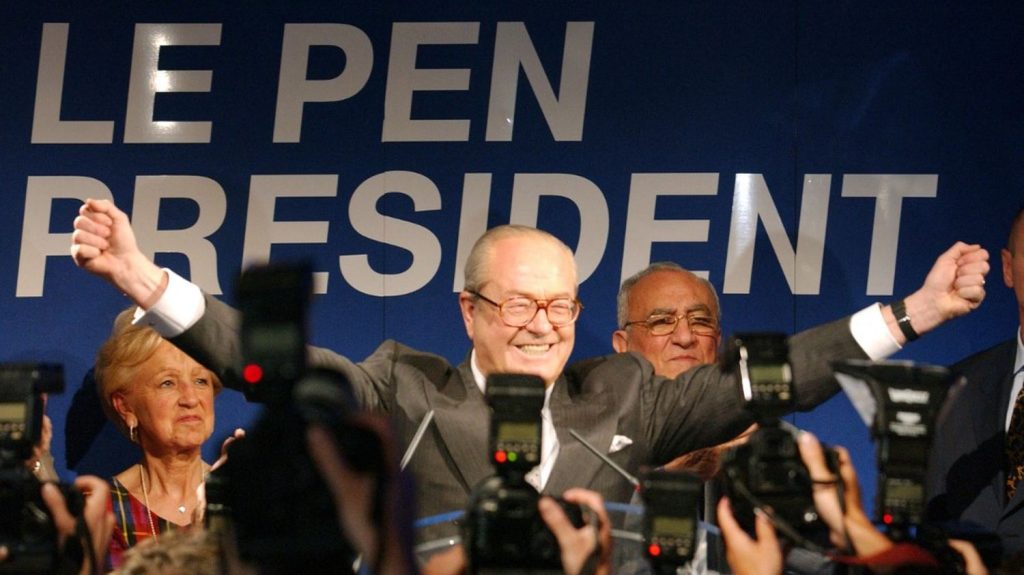

Le 21 avril est une journée marquante dans la mémoire politique moderne de notre nation : en effet, il y a 23 ans, Jean-Marie Le Pen, avec un score légèrement inférieur à 17 %, s’était imposé face à Lionel Jospin. C’était la première fois que l’extrême droite accédait au second tour d’une élection présidentielle. Depuis cet événement, un tel résultat est devenu moins exceptionnel.

Marine Le Pen a réédité, à deux reprises, en 2017 et 2022, l’exploit accompli par son père le 21 avril 2002, en se qualifiant pour le second tour de l’élection présidentielle avec des scores en hausse : 21% puis 23% au premier tour, et 33% puis 41% au second tour. Il y a 23 ans, Jean-Marie Le Pen avait réussi à s’immiscer presque discrètement dans le duel final. À l’époque, tout le monde s’attendait à une confrontation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, et ni la presse ni ses rivaux ne prêtaient attention à la campagne du fondateur du Front National.

De nos jours, la situation est tout autre. À deux ans de la prochaine élection présidentielle, la politique française semble tourner autour du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Sa candidature est-elle possible ? Jordan Bardella prendra-t-il sa place si sa condamnation pour détournement de fonds publics est confirmée en appel ? Quelles en seraient les répercussions sur le résultat ? En réalité, la présence de l’extrême droite au second tour semble acquise. La question cruciale est de savoir quel candidat issu du centre, de la droite ou de la gauche parviendra à battre le RN dans l’ultime duel.

2002, une répétition

Comment expliquer un tel changement ? Le vote en faveur de l’extrême droite est avant tout un indicateur des problématiques de notre époque. Durant les dernières années, la montée des préoccupations identitaires dans nos démocraties nourrit les succès des candidats populistes aux États-Unis comme en Europe. Dans ce contexte, la campagne de 2002, avec une focalisation sur la sécurité, apparaît comme une répétition générale. Elle a été influencée par les attentats du 11 septembre 2001.

Depuis lors, la mondialisation a atteint une nouvelle envergure, influençant de façon significative les sociétés occidentales sur le plan démographique et économique. L’augmentation des flux de population et l’intensification du commerce mondial ont engendré des peurs et un repli identitaire, se traduisant par un soutien croissant à l’extrême droite lors des élections. Cet état d’esprit, qui favorise Marine Le Pen, Giorgia Meloni ou Donald Trump, a incité certains observateurs à banaliser le RN.

Cependant, malgré quelques modifications superficielles, une constante demeure depuis le 21 avril 2002 : la nature de ce parti d’extrême droite n’a pas changé. Son programme reste centré sur la « préférence nationale », un principe discriminatoire, et il souffre toujours d’un manque de cadres compétents, de désorganisation interne, et d’un leadership familial ininterrompu, détenu par les Le Pen depuis 53 ans.