Les élus du Parlement sollicitent de manière croissante ces structures afin d’organiser des auditions et de soutenir leurs actions politiques. Ce dispositif est davantage employé par les partis de gauche comparativement aux autres formations, ce qui provoque l’irritation de ses opposants. Ces derniers considèrent cet usage comme un procédé destiné essentiellement à gêner ou affaiblir les rivaux politiques.

Qu’est-ce qui relie la ministre de la Culture Rachida Dati, l’acteur Jean Dujardin, l’homme d’affaires Bernard Arnault et le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi ? En 2025, tous quatre ont été entendus par une commission d’enquête, parmi plusieurs centaines de personnes auditionnées, célèbres ou non. Ces commissions, loin d’être une nouveauté, sont juridiquement prévues pour « collecter des informations » dans le but de surveiller l’action gouvernementale et d’évaluer les politiques publiques, conformément à la Constitution. De plus en plus médiatisées, leurs séances attirent un large public, comme l’a illustré l’audition de François Bayrou, mercredi 14 mai, dans le cadre de l’affaire Bétharram, qui a suscité une forte attention.

Les commissions d’enquête sont devenues un instrument privilégié des parlementaires, députés et sénateurs, pour mettre en lumière leurs thématiques favorites, afficher leur implication dans un combat politique, et bien sûr, critiquer vigoureusement leurs opposants. C’est notamment ce que les députés de gauche ont tenté en auditionnant le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin, qui a décliné à deux reprises toute prise de parole à l’Assemblée nationale, les 14 et 20 mai.

Une procédure facilitée pour lancer les commissions…

Cette évolution se reflète clairement dans les chiffres. À l’Assemblée nationale, ce mécanisme n’avait été utilisé que sept fois entre 2007 et 2012, puis 17 fois entre 2012 et 2017, 26 fois entre 2017 et 2022, et déjà 19 fois de 2022 à 2024, avant la dissolution. Depuis les dernières législatives, la cadence reste soutenue, avec huit nouvelles commissions initiées. Il n’est donc pas rare que plusieurs commissions d’enquête se déroulent simultanément.

Pourquoi cette multiplication ? D’abord, la réforme constitutionnelle de 2008 a simplifié l’accès à ces commissions : chaque groupe parlementaire d’opposition, ou minoritaire au sein de la majorité, dispose désormais d’un « droit de tirage » lui autorisant l’ouverture d’une commission par session parlementaire (s’étendant d’octobre à juin). Les règles sont relativement flexibles et les rejets sont rares, sauf pour des motifs purement procéduraux.

À cela s’ajoute la multiplication des groupes parlementaires (ils sont onze aujourd’hui), reflet de l’émiettement politique, ce qui permet de lancer au minimum une dizaine de commissions chaque année. Chaque commission est composée selon la proportion des groupes à l’Assemblée, peut durer jusqu’à six mois et aboutit fréquemment à un rapport comportant diverses recommandations.

Dans un contexte parlementaire marqué par les difficultés à forger des compromis, chaque groupe cherche à se distinguer en dehors des débats en séance dans l’hémicycle. D’où la tentation, selon le constitutionnaliste Benjamin Morel, auteur de Le Parlement, temple de la République, d’utiliser cet « outil d’une redoutable efficacité » pour faire valoir sa voix. « Le rythme des lois est assez faible, donc les élus doivent bien se consacrer au contrôle parlementaire », souligne-t-il.

… et largement adopté par la gauche

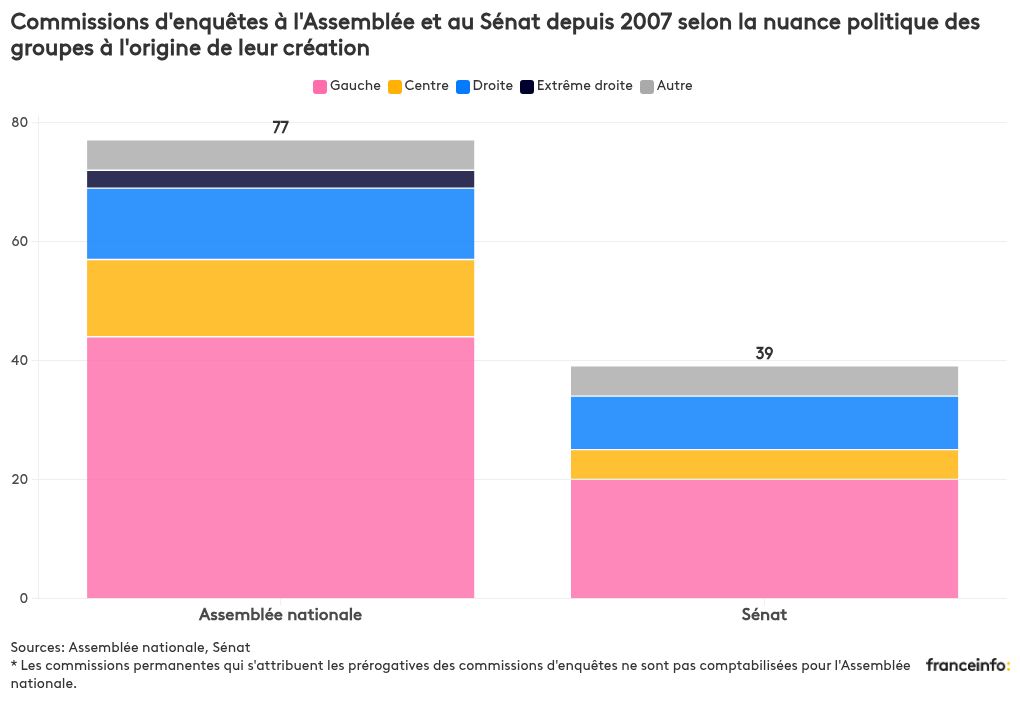

Les statistiques révèlent également que, depuis 2007, ce sont les partis de gauche qui ont le plus souvent eu recours à cet instrument parlementaire. Alors que la majorité présidentielle est en place depuis 2017, « le groupe LR se compose davantage d’individualités, tandis que le Rassemblement national apprend encore les mécanismes des assemblées », analyse le spécialiste du Parlement.

« Nos marges de manœuvre sont réduites ! Nous ne votons plus les budgets, et le 49.3 est souvent utilisé », justifie Benjamin Lucas-Lundy, député écologiste et rapporteur d’une commission enquêtant sur la prolifération des plans sociaux. « À droite, on admire beaucoup l’exécutif, perçu comme garant d’une prise de décision rapide, tandis qu’à gauche, le parlementarisme reste une valeur fondamentale », explique aussi Pierre-Yves Cadalen (LFI), vice-président d’une commission sur l’organisation des scrutins.

La gauche bénéficie en outre d’un avantage important offert par les commissions d’enquête par rapport à d’autres procédures parlementaires classiques. « Quand vous êtes auditionné, vous êtes sous serment. Impossible alors de jouer avec les questions, ce n’est pas comme les questions au gouvernement », remarque Benjamin Lucas-Lundy. Cette spécificité renforce la portée des accusations portées par les députés, qui n’hésitent pas à dénoncer des mensonges, tout en insistant sur le fait qu’ils ne cherchent pas à constituer un tribunal politique. Ainsi, lors de l’affaire Bétharram, le député LFI Paul Vannier a dénoncé sur 42mag.fr que François Bayrou « avait menti à l’Assemblée nationale », attesté par sa déclaration sous serment.

Une possibilité de consensus entre groupes politiques ?

Bien que la gauche soit la plus assidue à l’utiliser, d’autres formations politiques ne ferment pas la porte. Par exemple, le groupe Les Républicains à l’Assemblée a décidé d’initier une commission d’enquête sur d’éventuels liens entre La France insoumise et l’islamisme, dont l’ouverture devrait être validée le mercredi 28 mai.

Parfois, des groupes d’opposition parfois très divergents peuvent se retrouver unis dans la conduite d’une commission d’enquête, souvent avec la même cible : la majorité présidentielle, qu’il s’agisse d’Emmanuel Macron, de ses gouvernements successifs ou des députés de l’ancienne majorité. C’est ce qui s’est produit dans l’enquête sur l’affaire Benalla en 2018 ou plus récemment lors de celle sur la dégradation des finances publiques, toutes deux conduites au Sénat où les macronistes sont très minoritaires, pilotées par un sénateur de gauche et un sénateur de droite, incarnant ainsi médiatiquement la mise en cause des macronistes.

Dans la pratique, les collaborations entre parlementaires issus de bords différents se déroulent généralement sans heurts. « Sur des sujets concrets, on peut partager des analyses même si des désaccords profonds subsistent. Sur la question de l’inscription des citoyens sur les listes électorales, par exemple, le président de la commission [l’ancien ministre Renaissance Thomas Cazenave] a été réceptif à certains arguments », atteste Pierre-Yves Cadalen, dont le groupe reste pourtant opposé au bloc majoritaire.

« Le fond est souvent bien plus nuancé qu’on ne le croit »

Serait-ce un espace de consensus dans un Parlement souvent fracturé ? Pas forcément. « Aujourd’hui, il y a une dérive – aussi bien chez LR que du côté du Nouveau Front populaire – qui consiste à se servir des commissions d’enquête pour faire du tort à ses adversaires politiques. Cela ne correspond pas aux attentes des citoyens », a dénoncé Marine Le Pen, cheffe des députés RN, mardi 20 mai à l’Assemblée nationale. « Aucune commission initiée par la gauche n’a vraiment convaincu l’opinion », abonde un élu de son groupe, estimant que les députés de gauche « en dévient trop de leur fonction transpartisane. »

Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée, a elle aussi pointé ces dérives : certaines commissions d’enquête sont « instrumentalisées par certains camps politiques pour en faire de simples tribunes, ce qui est regrettable (…) Il y en a peut-être trop », a-t-elle déclaré sur France 3, le 18 mai. Quant à Marc Fesneau, leader des députés MoDem, il souhaite même la suppression progressive de ces commissions. « Il faut arrêter avec les commissions d’enquête », a-t-il affirmé sur Radio J le 15 mai.

« On en fait des objets politiques permanents où il ne s’agit pas de débattre, mais d’accuser l’autre. »

Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l’Assemblée nationaleSur Radio J

Cependant, le risque lorsqu’on formule ces critiques est de « jeter le bébé avec l’eau du bain », rétorque Benjamin Morel. « On se focalise sur quelques passages caricaturaux alors que le fond est bien plus subtil. Il y a souvent une différence importante entre la prise de position des rapporteurs et le contenu définitif du rapport. » Par ailleurs, il serait ardu de restreindre à nouveau ces droits parlementaires, ces commissions ayant su s’imposer comme des instances incontournables dans le paysage politique et médiatique. « Jusqu’à présent, en matière de contrôle parlementaire, rien n’a vraiment surpassé l’efficacité des commissions d’enquête en France », conclut le constitutionnaliste.