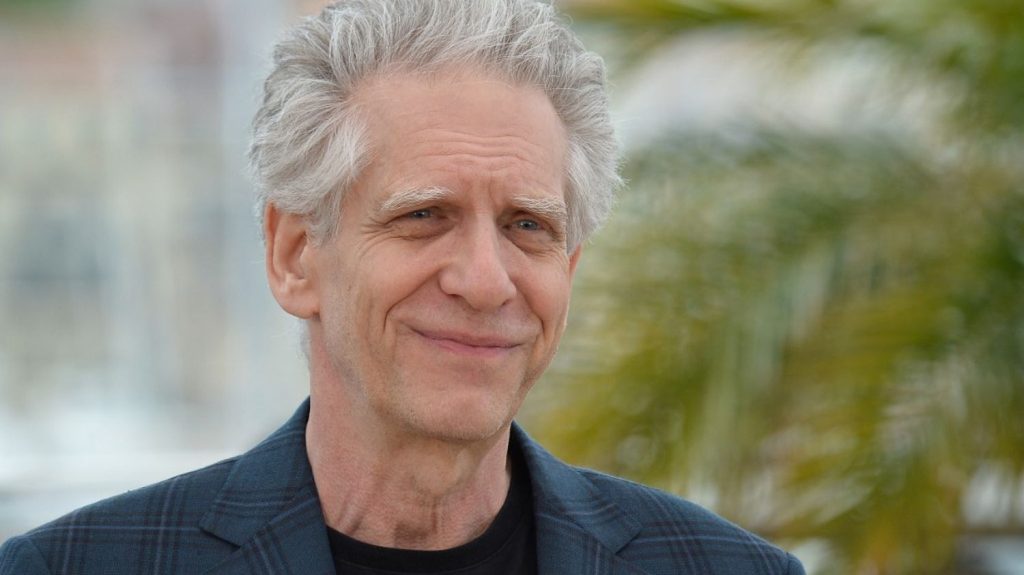

Le metteur en scène canadien a commencé à se faire connaître en France grâce à un modeste film d’horreur réalisé en 1975. Il s’est par la suite affirmé comme un pilier essentiel du cinéma, impossible à ignorer lors du Festival de Cannes.

David Cronenberg compte parmi les grands cinéastes de notre époque, comparable à Stanley Kubrick et Federico Fellini, grâce à un ensemble d’œuvres d’une cohérence exceptionnelle. Sa présence récurrente au Festival de Cannes l’illustre parfaitement. Il a mérité plus que quiconque de figurer sept fois en compétition. Ainsi, cet article propose une analyse de onze de ses films qui ont marqué sa carrière.

Dans Les Linceuls (ou Shrouds en anglais), Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce abordent la question de la résurrection des morts. Cronenberg a traité tout au long de sa carrière ce thème des transformations corporelles, que l’on retrouve dans Frissons, Chromosome 3, Scanners, Vidéodrome, The Dead Zone, jusqu’à son chef-d’œuvre, La Mouche, suivi par Faux-Semblants, Le Festin nu, Crash, History of Violence et Maps to the Stars. Ces films incarnent son originalité et sa singularité.

« Frissons » : l’horreur à l’état pur

Deux courts-métrages et deux longs-métrages expérimentaux plus tard, David Cronenberg se fait connaître internationalement grâce au succès de Frissons (ou The Parasite Murder en anglais). Présenté au Festival du film fantastique d’Avoriaz en 1975, ce film d’horreur pur et dur choque par son aspect viscéral, gore et violent.

Dans un immeuble ultra-moderne, un chirurgien inocule à une patiente un parasite qui augmente les pulsions sexuelles et agressives. Transmis par la salive, le ver entraîne la contamination de tous les habitants de l’immeuble, qui sont saisis par une frénésie meurtrière et sexuelle. Ce film annonce déjà les thèmes que Cronenberg développera tout au long de sa carrière : la mutation physique et ses conséquences sur les individus et leur entourage.

« Chromosome 3 » : une nouvelle génération destructrice

Dans Chromosome 3, sorti en 1979, Cronenberg réussit à réunir les stars Oliver Reed et Samantha Eggar. Oliver Reed incarne un psychiatre renommé qui a développé une technique permettant à ses patients de matérialiser leur maladie en stigmates physiques. L’une de ses patientes donne naissance à une portée d’enfants mutants, à croissance rapide et agressifs. En plus du thème du corps, Cronenberg y explore sa relation avec le mental, un sujet qu’il continuera à développer en y attachant toujours les conséquences corporelles.

Dans Chromosome 3, Cronenberg réussit à amalgamer son sujet de prédilection avec l’idée d’une génération spontanée dont la mission est d’exterminer l’humanité. Malgré des images gore et une conclusion pessimiste, ce film conclut la première période de la carrière du réalisateur canadien.

« Scanners » : le passage à la maturité

En 1981, Scanners, avec Jennifer O’Neil, Patrick McGoohan et Michael Ironside, bénéficie d’un budget nettement supérieur aux films précédents de Cronenberg. Cameron Val, doté d’un puissant pouvoir télépathique, est recruté par une entreprise de sécurité pour recenser d’autres personnes dotées du même pouvoir. Il rencontre alors David Revok, un télépathe aux instincts guerriers dont les pouvoirs pourraient permettre d’asservir la planète.

Avec Scanners, Cronenberg atteint une maturité dans le cadre et la mise en scène inédite jusqu’alors. Le film est toujours gore et violent, mais comporte moins de scènes sexuelles. C’est le film qui va permettre à Cronenberg d’accéder à des budgets plus conséquents. Scanners marque un tournant dans sa carrière et ouvre la voie à Vidéodrome, qui sera le manifeste de son cinéma.

« Vidéodrome » : le film emblématique

En 1983, pour Vidéodrome, David Cronenberg s’entoure de l’acteur James Wood, en plein essor, et de la chanteuse du groupe Blondie, Deborah Harry, qui entame une carrière d’actrice. Max Renn dirige une petite chaîne de télévision érotique et découvre des programmes sado-maso qui provoquent des hallucinations, voire des mutations physiques chez les spectateurs. Manipulé par les créateurs de ces programmes, Max se retrouve au cœur d’un complot visant à prendre le contrôle des populations.

Vidéodrome est un film complexe et symbolique qui a failli ne pas être diffusé en France car il rebutait les distributeurs. Néanmoins, l’attractivité de ses deux acteurs principaux a fini par convaincre. Ce film, qui aborde la question du pouvoir des images et de leurs impacts sur le public, est l’un des chefs-d’œuvre de Cronenberg.

« The Dead Zone » : le succès populaire

“The Dead Zone” a permis à David Cronenberg de toucher un public plus large que les seuls amateurs de films fantastiques. Pour la première fois, il accepte l’offre du producteur Dino De Laurentis d’adapter le roman de Stephen King, The Dead Zone. Le film raconte l’histoire de Johnny Smith (Christopher Walken) qui, après cinq ans de coma suite à un accident, découvre qu’il a un don de prédiction. Lorsqu’il voit le projet d’assassinat du principal candidat à la présidentielle américaine, il se retrouve confronté au dilemme de son pouvoir de changer le cours de l’histoire.

Dans The Dead Zone, Cronenberg aborde une fois de plus le thème de la dégénérescence physique, incarnée par le handicap croissant subi par John Smith, en raison de l’usage intensif de son don de prémonition. Même moins violent et gore que ses précédents films, The Dead Zone rencontre un franc succès auprès du public et propulse Cronenberg en tête du box-office.

« La Mouche » : le triomphe

Après Dead Zone, David Cronenberg signe l’un de ses plus grands succès avec La Mouche en 1986, avec Jeff Goldblum et Geena Davis, deux des acteurs les plus recherchés d’Hollywood. Nouvelle version d’un film de série B de 1959 réalisé par Kurt Neumann (La Mouche noire), cette revisite du film est encore aujourd’hui un classique des années 80. Cronenberg fait sien le sujet, qui recoupe sa thématique récurrente de la mutation corporelle.

Seth Brundle (Jeff Goldblum) teste le système de téléportation qu’il a inventé, mais se retrouve coincé dans la cabine avec une mouche, ce qui donne lieu à une symbiose biologique entre l’homme et l’insecte.

Grâce à La Mouche, Jeff Goldblum livre une de ses interprétations les plus marquantes, celle d’un génie se transformant progressivement en une créature monstrueuse mue par des pulsions primaires. Une suite sera réalisée, sans Cronenberg, de moindre qualité.

« Faux-semblants » : une nouvelle orientation

Avec son statut de grand cinéaste, David Cronenberg peut désormais travailler avec les acteurs en vue. Pour Faux-Semblants (1988), il choisit Jeremy Irons et Geneviève Bujold. Jeremy Irons interprète le double rôle des jumeaux Beverly et Elliot Mantle, dont la relation fusionnelle sera bouleversée par l’arrivée d’une actrice.

Jeremy Irons est excellent dans ce double rôle psychologique, où Cronenberg s’éloigne de ses habituelles monstruosités. Le monstre est ici incarné par cette double personnalité des frères Mantle qui finissent par se détruire. Faux-Semblants, inspiré d’un fait divers au Brésil, marque une étape où Cronenberg prend ses distances avec l’horreur, bien que le fantastique reste présent dans certains de ses films.

« Le Festin nu » : un projet ambitieux mais un échec au box-office

Seul David Cronenberg pouvait relever le défi d’adapter le roman réputé inadaptable de William S. Burroughs, Le Festin nu, sorti en 1991. Cronenberg s’écarte quelque peu du roman en y intégrant des éléments biographiques de l’auteur, comme l’homicide accidentel de son épouse, qui le pousse à s’exiler dans un pays imaginaire du Maghreb, l’Interzone (en réalité Tanger). S’ensuit une longue errance hallucinée, alimentée par sa dépendance à une drogue qui le fascine, la « black meat », qui le pousse à agir en tant qu’espion sous les ordres de sa machine à écrire qui prend l’apparence d’un insecte géant.

William S. Burroughs, écrivain culte, voit son roman adapté de manière satisfaisante. Les fans de Burroughs et de Cronenberg y trouveront leur content, mais le film n’a pas rencontré le succès escompté. Malgré un budget de 17 à 18 millions de dollars, il n’a rapporté qu’environ 2,6 millions.

« Crash » : la consécration à Cannes

En 1996, David Cronenberg s’attaque à un autre auteur atypique et adapte le roman de J. G. Ballard, Crash. Publié en 1973, Ballard décrit une microsociété dont les membres sont unis par une déviance sexuelle liée à leur fascination pour les accidents automobiles.

Récompensé par le Prix du Jury à Cannes en 1996, avec James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette, Deborah Kara Unger et Elias Koteas, Crash déconcerte et déstabilise : du Cronenberg pur jus. Le malaise suscité par le film procède d’une certaine élégance raffinée, alliant une froideur glaciale et un érotisme qui fusionne chair et machine, dans lequel le psychique s’unit au physique.

« A History of Violence » : la découverte de Vigo Mortensen

En compétition au Festival de Cannes 2005, A History