La désignation de Karol Nawrocki, figure nationaliste, à la tête de la présidence polonaise suscite des inquiétudes à travers le continent européen. Cette nomination est perçue comme un renforcement significatif des forces souverainistes dans le pays, ce qui alarme de nombreux observateurs quant à la préservation des principes fondamentaux de l’État de droit.

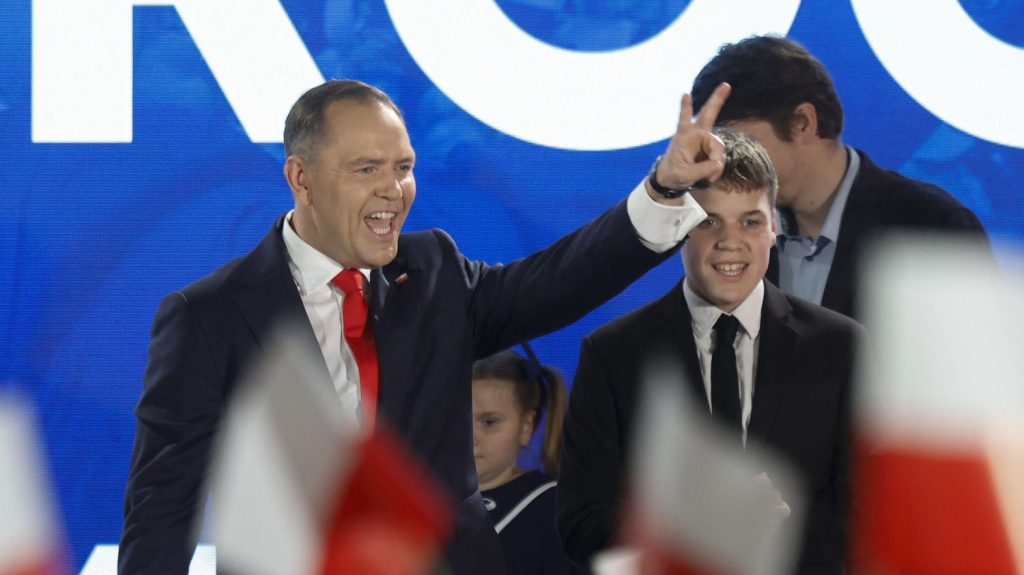

L’élection présidentielle en Pologne, qui a eu lieu dimanche 1er juin, a profondément ébranlé l’Europe. Elle a vu la victoire du nationaliste Karol Nawrocki, ce qui constitue une nouvelle défaite pour les forces libérales et représente une menace sérieuse pour l’État de droit tel qu’il est actuellement défendu sur le continent. Ce résultat marque une nouvelle étape dans l’avancée des nationalistes, donnant l’impression qu’un effet domino s’enclenche chez leurs partisans. Partout en Europe, les partis extrémistes gagnent du terrain, et les pays où cette bascule a eu lieu se multiplient. La Pologne rejoint désormais la Hongrie — véritable bastion de ce mouvement sous la direction de Viktor Orbán — ainsi que la Slovaquie et l’Italie, même si la position de Giorgia Meloni se montre un peu moins hostile à l’Union européenne.

Ce courant nationaliste en Europe se caractérise par une gouvernance autoritaire, une volonté forte de souveraineté nationale, un refus du soutien aux efforts ukrainiens, ainsi qu’une politique sociale profondément conservatrice et réactionnaire. La Hongrie demeure la figure emblématique de ce modèle et il est notable que Donald Trump soit devenu une source d’inspiration pour ces mouvances. Son influence s’est même fait sentir lors de l’élection polonaise : la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure s’est rendue à Varsovie un mardi pour appuyer la candidature de Karol Nawrocki. C’est précisément pour contrer cette tendance que le président français a appelé à bâtir une Europe puissante, indépendante et fidèle au respect des principes démocratiques et de l’État de droit.

Le président de la Pologne n’a toutefois pas les coudées franches pour modifier la trajectoire politique de son pays, car ses compétences sont limitées. Le véritable pouvoir exécutif siège au Conseil européen : c’est le Premier ministre qui y représente la nation. En la personne de Donald Tusk, ce dernier a fait de la Pologne un acteur majeur en Europe depuis 2023. Cependant, le président électif dispose d’un levier non négligeable, celui d’un droit de veto sur certaines lois, ce qui peut lui permettre d’entraver le gouvernement.

Deux manières divergentes d’envisager l’avenir

Le Premier ministre actuel maîtrise parfaitement le fonctionnement de ces institutions. Il sort d’une période de cohabitation tendue durant deux ans avec un président conservateur, qui avait stoppé de nombreuses réformes sociétales. La transformation européenne de la Pologne n’est donc pas achevée. Or, voilà que le pays vient d’élire un président encore plus radical que son prédécesseur. Ce glissement fragilise l’élan progressiste en faveur d’une Europe tolérante et ouverte, qui semble désormais menacé.

La Pologne pourrait bientôt devenir un véritable terrain de lutte politique intense. De nombreux experts estiment que le nouveau président cherchera à affaiblir le Premier ministre pro-européen. Une stratégie possible serait de provoquer des élections législatives anticipées afin de ressusciter la domination du parti conservateur. Cette perspective pourrait constituer son objectif majeur, d’autant plus qu’il devra répondre aux exigences d’un autre électorat important : l’extrême droite libertarienne et antisémite, qui a rassemblé environ 20 % des voix au premier tour.

Ainsi, la Pologne pourrait voir s’opposer deux conceptions opposées de l’Europe : d’un côté une vision autoritaire, de l’autre une approche plus inclusive. Ce clivage risquerait également de fragiliser la dynamique européenne en matière de défense commune et de souveraineté.