Ne disposant pas d’une majorité solide à l’Assemblée nationale, le gouvernement se retrouve entièrement dépendant des députés. Cette absence de contrôle majeur l’oblige à renoncer aux initiatives législatives d’envergure pour se concentrer sur des propositions parlementaires de moindre importance. Ce contexte de blocage provoque une frustration palpable, et ce, même parmi les membres proches de la coalition présidentielle.

Le gouvernement conserve-t-il encore le contrôle du Parlement ? Un an après la dissolution intervenue le 9 juin 2024 et sept mois après la mise en échec de Michel Barnier, l’exécutif paraît avoir perdu une part de son influence à l’Assemblée nationale ainsi qu’au Sénat, où il assure habituellement la majeure partie de la définition des ordres du jour. Si François Bayrou, en qualité de Premier ministre, a su éviter jusqu’ici une censure, les députés ne suivent cependant pas systématiquement les directives de son gouvernement.

Cette situation sans précédent dans l’histoire de la Ve République s’explique par l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Ce contexte inédit se traduit également par une baisse sensible du nombre de projets de loi initiés par le gouvernement. Aujourd’hui, la majorité des textes législatifs est proposée directement par les parlementaires, qu’il s’agisse de députés ou de sénateurs, ce qui s’accompagne souvent d’une moindre ambition politique. « L’absence d’une majorité stable empêche en réalité […] de mener les grandes réformes nécessaires », déplorait ainsi Edouard Philippe, ancien Premier ministre, lors d’une interview diffusée mercredi sur France Inter. Franceinfo propose une analyse en trois parties illustrées par des graphiques.

1 Un gouvernement plus fréquemment battu

Qu’ont en commun la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) et la régulation de l’installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux ? Ces dispositions ont toutes deux été adoptées par les députés contre le gré du gouvernement. À défaut d’une majorité assurée à l’Assemblée nationale, l’exécutif se retrouve vulnérable à voir certaines de ses mesures rejetées, tandis que d’autres, qu’il ne soutient pas, finissent par être adoptées. Cette fragilité est évidente lorsque l’on examine les amendements gouvernementaux soumis au débat en séance publique : plus de 16 % ont été refusés, un chiffre inédit sous les législatures précédentes.

« Il y a dix ans, il était extrêmement rare que le gouvernement soit mis en minorité », souligne Awenig Marié, politologue à l’Université libre de Bruxelles et fondateur du site Datan.fr, spécialisé dans l’analyse statistique de l’activité parlementaire. « Ce qui était exceptionnel auparavant est devenu presque une habitude hebdomadaire », renchérit Olivier Rozenberg, spécialiste des institutions parlementaires européennes. Parmi les textes ayant rencontré le plus grand nombre d’amendements gouvernementaux rejetés figurent notamment le projet de loi sur la simplification de la vie économique (13 amendements refusés), le projet de loi de finances pour 2025 (12 amendements rejetés) et la loi d’urgence pour Mayotte (5 amendements refusés).

Pour Olivier Rozenberg, le gouvernement se trouve dans une position « intermédiaire ». « Il lui arrive d’échouer, mais conserve cependant des outils procéduraux pour contourner ces difficultés », précise-t-il à 42mag.fr. Par exemple, l’exécutif a la possibilité de solliciter une deuxième délibération sur un vote qui lui déplaît. Cette tactique a été employée début avril à propos d’une proposition de loi visant à instaurer un scrutin de liste paritaire lors des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants à partir de 2026. Initialement bloquée, cette mesure a finalement été adoptée grâce à cette seconde délibération demandée par le gouvernement de François Bayrou.

2 Une production gouvernementale de projets de loi en nette diminution

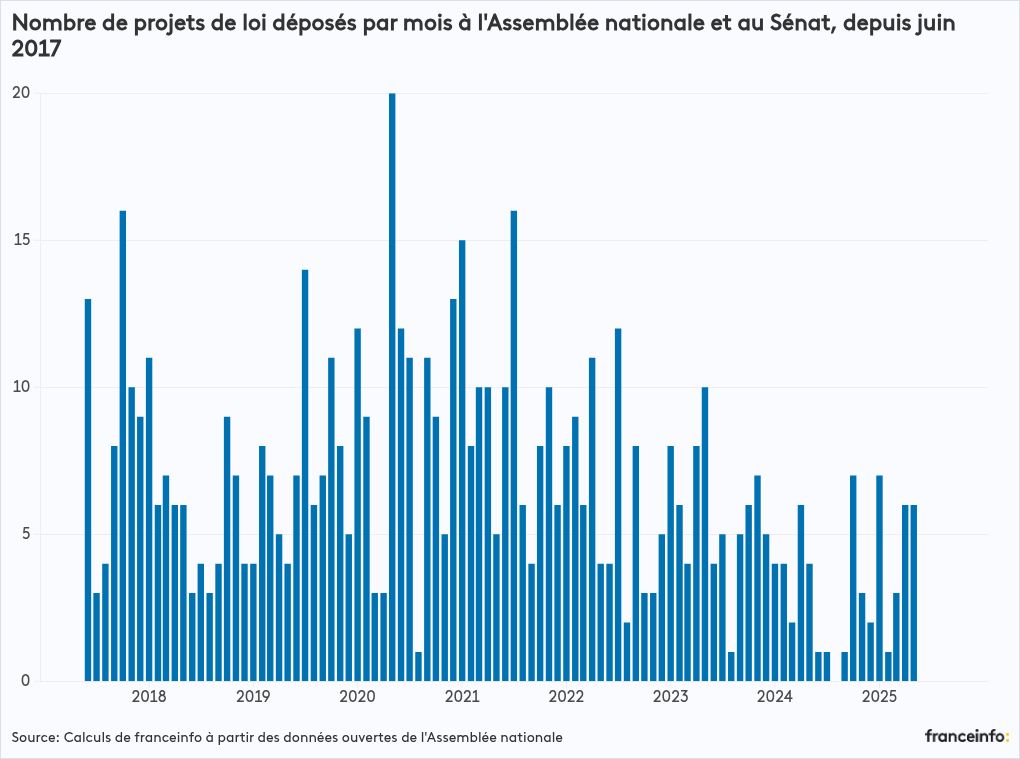

Face à cette donne, le rôle moteur du gouvernement dans le processus législatif semble s’estomper progressivement. Le début de la présente législature, tout comme la fin de la précédente, est caractérisé par une chute conséquente du nombre de projets de loi, c’est-à-dire des textes déposés par le gouvernement auprès de l’Assemblée nationale et du Sénat, par opposition aux propositions de loi émanant des parlementaires eux-mêmes. « Dès la XVIe législature, entre 2022 et 2024, le gouvernement était déjà en position minoritaire, même si cela restait moins marqué qu’aujourd’hui ; de ce fait, il a réduit son champ d’action pour se concentrer sur l’essentiel, comme la réforme des retraites. Par ailleurs, il tente de séduire le Sénat en incorporant certaines de ses propositions », analyse Olivier Rozenberg.

Cette dynamique s’est accentuée après la dissolution : seuls 37 projets de loi ont été déposés entre juillet 2024 et mai 2025. Cela représente une baisse de près de 50 % par rapport à la même période lors du début du mandat de l’Assemblée élue en 2022, et plus de 60 % en moins qu’entre juin 2017 et mai 2018.

Cette importante diminution résulte d’un choix délibéré du gouvernement. « Il serait mal perçu d’arriver avec de grands projets et de simplement demander au Parlement de les valider », confiait récemment un conseiller de François Bayrou au journal Le Monde. Pour le politologue Olivier Costa, la stratégie du Premier ministre est clairement de « limiter les remous ». « Ce que nous observons, c’est un service minimum », juge ce chercheur du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof). Selon lui, la situation actuelle du régime français s’apparente davantage à celle des régimes parlementaires de la IIIe et IVe République : « On réussit à faire passer des textes, mais sans ouvrir de grands débats », explique-t-il à 42mag.fr.

Cette posture engendre de plus en plus de frustrations chez les parlementaires, notamment parmi les élus soutenant Emmanuel Macron, qui déplorent un manque d’ambition du gouvernement. « Le gouvernement semble incapable, ou peu enclin, à reprendre la main sur le déroulement des travaux parlementaires. Cela génère une paralysie favorable aux extrêmes. Car si le Parlement légifère, la réalisation de réformes majeures nécessite nécessairement un projet de loi », affirme Prisca Thevenot, députée et ex-ministre du gouvernement Attal, membre du groupe Ensemble pour la République (EPR), dans un entretien accordé à 42mag.fr.

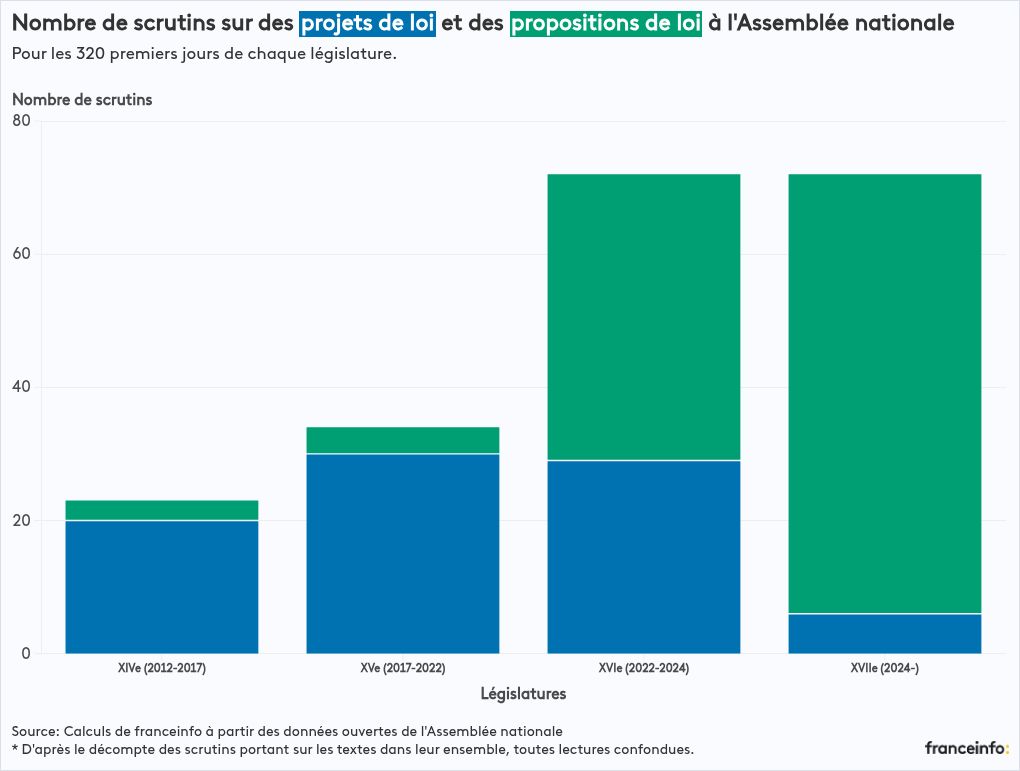

3 Un exécutif qui privilégie le transfert de l’initiative législative aux parlementaires

Face à la vacance des grands projets gouvernementaux, ce sont désormais les propositions de loi émanant des députés et sénateurs qui occupent le terrain législatif. Depuis le début de cette législature, plus de 90 % des votes à l’Assemblée nationale ont porté sur des propositions de loi.

Cependant, ce transfert apparent de la responsabilité législative ne se fait pas sans contrôle de la part du gouvernement. « L’exécutif n’a pas perdu complètement la main. Beaucoup de ces propositions de loi ne sont que des duplications déguisées de projets gouvernementaux qu’il fait passer par des parlementaires, ou bien il tolère consciemment leur discussion pour se concilier certains élus », explique Olivier Rozenberg. C’est ainsi que la réforme souhaitée par François Bayrou du mode de scrutin des législatives pourrait être portée par une proposition de loi transpartisane portée par plusieurs députés centristes et d’autres groupes, comme l’a révélé récemment le média en ligne Contexte.

Cette méthode engendre aussi une multiplication de textes jugés accessoires ou secondaires par certains parlementaires. « C’est absurde : en pleine crise majeure en France, à l’Assemblée on débat de sujets sans lien avec les enjeux, à travers une multitude de propositions de loi », s’exaspère Jean-Didier Berger, député LR des Hauts-de-Seine. Il évoque notamment un texte portant sur le vote par correspondance des détenus ou un autre qui concerne la « reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine ». « Est-ce vraiment ça qui devrait être la priorité ? » s’interroge-t-il auprès de 42mag.fr.

Alors que la grogne s’amplifie au sein des parlementaires, la question cruciale qui se pose est jusqu’où cette approche pourra permettre à l’exécutif de perdurer dans le contrôle des travaux législatifs. Un fait demeure, le gouvernement ne pourra en aucun cas remettre entre les mains du Parlement la responsabilité d’élaborer la loi de finances pour 2026. « Le gouvernement détient l’exclusivité de la présentation des lois de finances, dont l’adoption ne peut résulter que d’un projet de loi », peut-on lire sur le site de l’Assemblée nationale. Ce texte, dont les discussions s’annoncent particulièrement houleuses, devra être déposé au plus tard le 7 octobre, rappelle le quotidien Les Echos. D’ici là, l’exécutif devrait intensifier les consultations afin de prévenir toute nouvelle censure.