Cela fait presque 30 ans qu'un président français a dissous le Parlement et convoqué des élections anticipées, comme l'a fait Emmanuel Macron dimanche. Lorsque la France votera pour une nouvelle législature à la fin du mois, ce sera seulement la sixième fois que le pays le fera dans son histoire d'après-guerre.

La constitution française autorise le président – après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres du Parlement – à dissoudre l'Assemblée nationale, la chambre basse directement élue par les électeurs français, et à organiser de nouvelles élections dans un délai de 40 jours.

Pendant ce temps, le président reste au poste le plus élevé.

Depuis l’adoption de la Constitution en 1958, seuls trois présidents ont eu recours à cette mesure censée être réservée aux crises politiques autrement insolubles.

Les précédents les plus récents suggèrent que Macron pourrait ne pas obtenir le résultat qu’il souhaite.

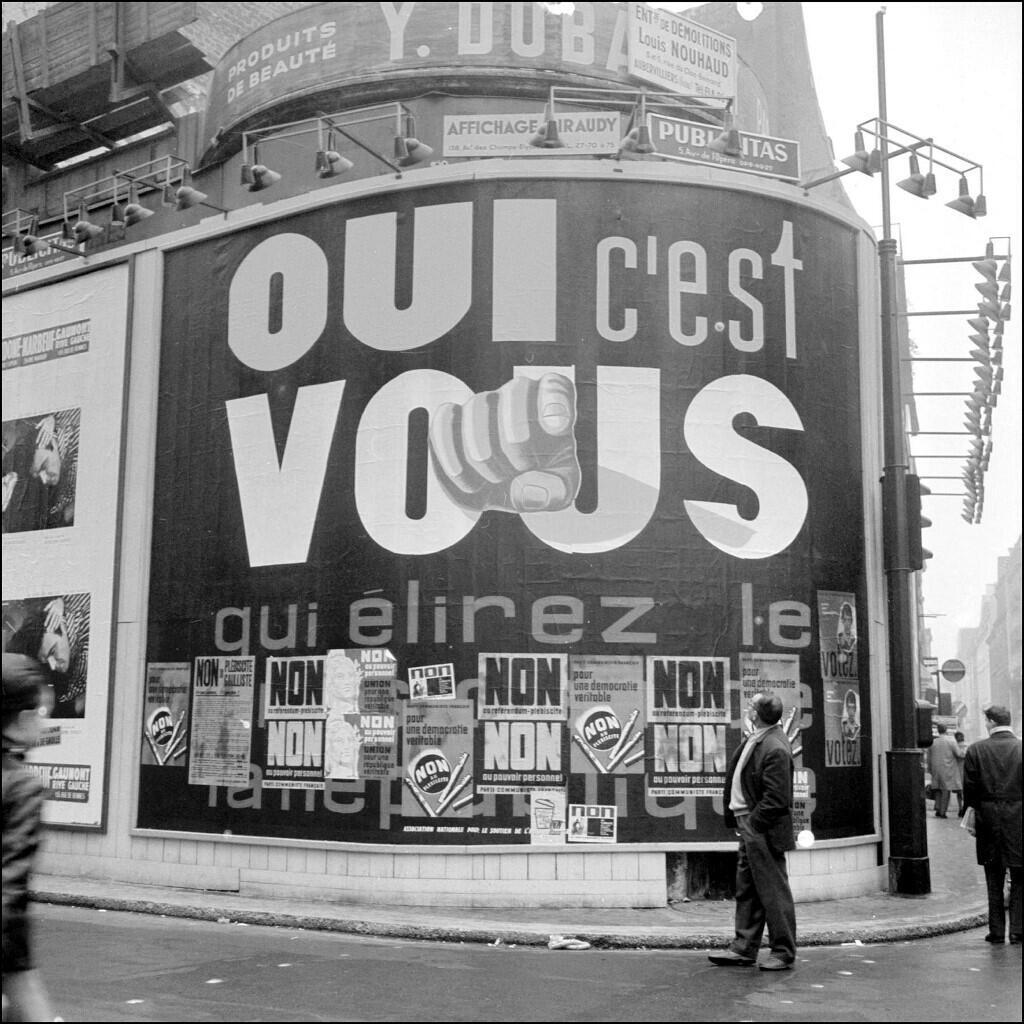

1962 : De Gaulle prend position

Le père fondateur de la France moderne fut le premier à recourir à cette option. Le président Charles de Gaulle a convoqué des élections anticipées à l'automne 1962, au milieu d'un bras de fer avec le Parlement sur les changements qu'il souhaitait apporter à la présidence elle-même.

À l’époque, les présidents français étaient choisis par les parlementaires et autres élus, et non par les électeurs. De Gaulle voulait plutôt laisser le choix directement au public – estimant que le président aurait plus de légitimité pour prendre de grandes décisions politiques s'il avait été élu par le peuple.

Cela signifiait réécrire la constitution française fraîchement signée. Le Parlement était divisé sur l'opportunité et la manière de le réviser et, début octobre, il a convoqué un vote de censure qui a entraîné la défaite du gouvernement et contraint le Premier ministre à démissionner.

De Gaulle, qui envisageait déjà de soumettre la réforme constitutionnelle à un référendum le même mois, a rapidement dissous l'Assemblée nationale le 9 octobre.

Le référendum a dûment approuvé la réforme, après quoi de Gaulle a pu affirmer que les législateurs obstinés étaient en contradiction avec la volonté du peuple.

« Je dis qu'il est absolument essentiel, pour que la démocratie perdure, que cette majorité se renforce et s'élargisse, et avant tout qu'elle s'établisse au Parlement », a-t-il déclaré, appelant les électeurs à retourner aux bureaux de vote pour élire des législateurs qui je le soutiendrais.

Il a obtenu gain de cause : deux tours de scrutin, les 18 et 25 novembre, ont donné aux gaullistes une large majorité.

1968 : Président contre manifestants

De Gaulle a répété cette démarche en 1968, alors que des vagues de protestations remettaient en question l’establishment français.

Nous étions en mai 68 et ce qui avait commencé comme des manifestations étudiantes s'était transformé en rassemblements de masse, en batailles de rue et en la plus grande grève générale jamais connue en France.

Après presque une décennie de Gaulle au pouvoir, les manifestants appelaient à la révolution. « Dix ans, ça suffit, » Ils scandaient : « Dix ans, ça suffit. »

Les opposants au président parlaient de former un nouveau gouvernement et beaucoup s'attendaient à la démission de De Gaulle. Au lieu de cela, il s'est enfui secrètement en Allemagne de l'Ouest le 29 mai, provoquant une crise de 24 heures où personne ne savait vraiment qui était aux commandes.

Le lendemain, après avoir reçu l'assurance du soutien des militaires, le président rentre en France en refusant de se retirer.

Au lieu de cela, il a annoncé dans un discours diffusé le 30 mai qu'il dissoudrait le Parlement et déclencherait des élections – la seule alternative démocratique, selon lui, à la « dictature » menaçant de renverser les institutions françaises.

Le même après-midi, des centaines de milliers de ses partisans ont rempli les Champs-Elysées lors de l’une des plus grandes manifestations de tout ce printemps turbulent.

Le vote a eu lieu les 23 et 30 juin ; Les conservateurs de De Gaulle l'emportèrent largement.

1981 : Mitterrand rééquilibre la balance

En mai 1981, de Gaulle était parti depuis longtemps, la droite était divisée et François Mitterrand venait d'être élu premier président de gauche depuis plus de 20 ans.

Mais l'Assemblée nationale – élue trois ans plus tôt et qui doit siéger pour deux autres années – était toujours dominée par les conservateurs, ce qui a compromis le mandat de changement du nouveau président.

Le 22 mai, au lendemain de son investiture, Mitterrand a convoqué des élections législatives anticipées pour donner aux électeurs la possibilité de synchroniser les deux branches du pouvoir.

Trois semaines plus tard, ils l'ont pris. Lors du vote des 14 et 21 juin, la France a élu une majorité de gauche dans ce qu'on appelle la « marée rose » – la couleur du Parti socialiste de Mitterrand.

1988 : Deuxième fois moins chanceuse

Mitterrand s'est retrouvé dans une situation similaire en mai 1988, lorsqu'il a été réélu président d'un parlement de droite.

À l’époque, la présidence française durait sept ans, tandis que les députés duraient cinq ans. Cet écart de deux ans entre le moment où les électeurs ont choisi leur parlement et celui de leur président a accru la probabilité que les deux soient en désaccord. (Depuis 2002, les deux mandats ont été fixés à cinq ans avec des élections à quelques mois d'intervalle.)

Lorsqu'est venu le temps d'élire une nouvelle Assemblée nationale en 1986, la marée rose de Mitterrand a été emportée par la marée bleue de la droite et du centre. Cela l'a contraint à une « cohabitation » délicate avec son leader, Jacques Chirac, devenu Premier ministre.

Lorsque Mitterrand a battu Chirac à l’élection présidentielle deux ans plus tard, il a interprété cela comme un signe du retour de la confiance des électeurs dans la gauche. Comme en 1981, il dissout le Parlement et convoque de nouvelles élections dans l'espoir de reconquérir une « majorité parlementaire qui nous aidera à faire avancer le pays ».

Mais contrairement à 1981, l’élan de Mitterrand n’a pas tenu. Les élections des 5 et 12 juin ont laissé ses socialistes sans majorité absolue, ce qui en a fait le premier gouvernement minoritaire dans la France d'après-guerre et les a obligés à lutter pour faire adopter une législation par un parlement divisé au cours des cinq prochaines années.

1997 : le pari perdu de Chirac

Chirac a finalement été élu président en 1995, soutenu par un parlement doté de la plus grande majorité conservatrice depuis des décennies.

Mais ce qui aurait dû être un terme confortable a rapidement dégénéré en crise lorsque le gouvernement a annoncé des coupes drastiques dans le système de protection sociale français. Des grèves de masse ont suivi, obligeant le gouvernement à abandonner ses projets et décimant sa popularité.

Voyant son parti patauger et sachant que l’Assemblée nationale était réélue en 1998, Chirac a pris un pari : convoquer des élections législatives avant que la situation n’empire encore.

Dans un long discours télévisé le 21 avril 1997, il a affirmé que des élections anticipées étaient dans « l'intérêt du pays », une façon de donner aux électeurs leur mot à dire sur son programme et au gouvernement un mandat pour le mettre en œuvre.

Mais les critiques ont fait valoir que c’était dans l’intérêt de Chirac lui-même.

« C'est la première fois qu'un chef d'Etat utilise cette prérogative sans autre raison que son propre intérêt du moment », écrit un éditorial cinglant dans Le Monde. « Pas de crise politique à résoudre, pas de drame national à surmonter, juste – selon ses propres mots – le 'confort' du président. »

En fin de compte, Chirac a obtenu exactement ce qu’il pariait éviter. Lors des élections du 25 mai et du 1er juin, la gauche a pris la majorité aux conservateurs et Chirac s'est retrouvé à cohabiter avec le Premier ministre socialiste Lionel Jospin pendant les cinq années restantes de son mandat.

La manœuvre de Chirac est depuis considérée comme l’une des pires erreurs de calcul de l’histoire politique française.

C’est aussi celui qui présente les parallèles les plus proches avec celui de Macron. Le sien produira-t-il le même résultat ? Nous le saurons les 30 juin et 7 juillet.