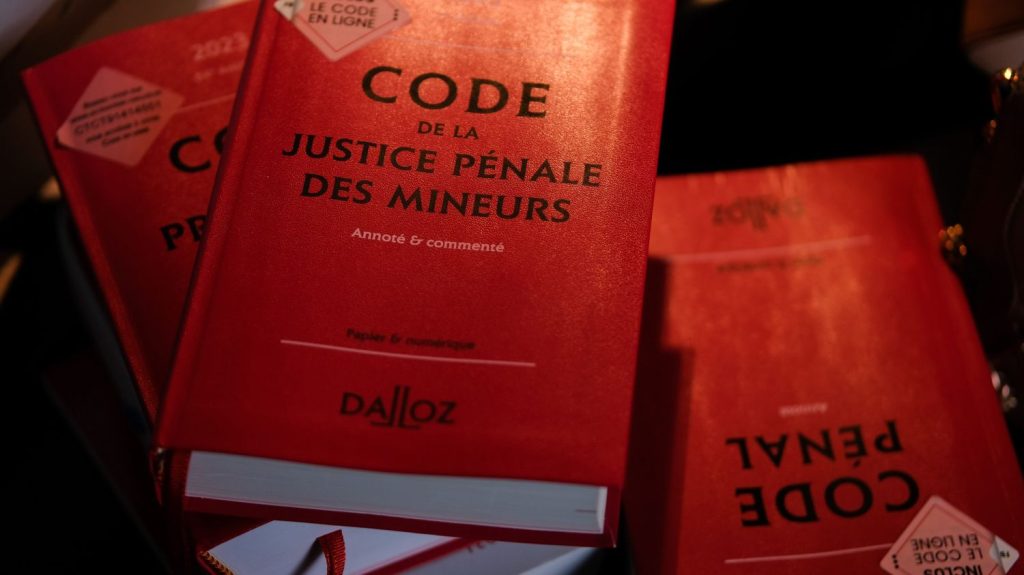

Le CJPM est un ensemble de règles établies dans le but de protéger les enfants et les adolescents face à la justice pénale. Son but est de garantir leur sécurité et leur bien-être tout en prévoyant des sanctions appropriées en cas de besoin. Ce code vise à assurer une approche spécifique pour les mineurs en conflit avec la loi, en prenant en compte leur âge, leur maturité et leurs besoins particuliers. Il vise également à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des jeunes délinquants, tout en veillant à ce qu’ils assument leurs responsabilités.

Les procédures judiciaires pour les mineurs en France

Alors que les affaires impliquant des mineurs se multiplient ces derniers temps en France, provoquant parfois des décès, 42mag.fr fait le point sur la justice pénale des mineurs. Les procédures judiciaires pour les mineurs diffèrent de celles des adultes, quel que soit la gravité des faits. En effet, depuis septembre 2021, les grandes lignes de la justice pour les mineurs sont rassemblées dans le code de la justice pénale des mineurs (CJPM), formalisées dans l’ordonnance du 2 février 1945.

Une justice adaptée aux spécificités des mineurs

La justice des mineurs tient compte des caractéristiques particulières de ce public. En vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, elle est rendue dans des juridictions spécialisées et est assurée par des professionnels spécialisés dans le domaine de l’enfance. Les mineurs bénéficient d’une protection spéciale en raison de leur manque de maturité physique et intellectuelle. Leurs capacités cognitives étant en plein développement, ils ne possèdent pas les mêmes moyens de contrôle de leurs actes que les adultes.

La retenue et la garde à vue

Selon l’âge du mineur, les procédures de retenue ou de garde à vue diffèrent. Par exemple, un mineur de moins de 10 ans ne peut être retenu. Entre 10 et 13 ans, il ne peut pas être mis en garde à vue mais peut être retenu pendant 12 heures, prolongeables sous certaines conditions. Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la garde à vue est possible. Des droits obligatoires sont garantis au mineur lors de ces procédures, tels que l’assistance d’un avocat, la notification à la famille, un examen médical, et un enregistrement des interrogatoires.

La présomption de non-discernement

Pour les mineurs de moins de 13 ans, une présomption de non-discernement est en vigueur. Leur responsabilité pénale ne peut être engagée, sauf dans certains cas spécifiques où le mineur démontre qu’il avait une intention de commettre l’infraction et qu’il comprend la procédure en cours. Les mineurs de plus de 13 ans peuvent être condamnés, mais dans le respect de l’exception de minorité, ils bénéficient d’une excuse minorité et d’une peine moins sévère que les adultes.

L’équilibre entre l’éducatif et le répressif

La priorité est donnée à l’aspect éducatif dans la justice des mineurs. Il est essentiel d’établir un équilibre entre la sanction et l’éducatif pour favoriser le développement des mineurs en tant qu’adultes responsables. L’éducation permet de résoudre les problèmes de manière pacifiée et constructive et de favoriser le développement de l’estime de soi chez les jeunes.

Les prisons pour mineurs

En dernier recours, un mineur de plus de 13 ans peut être placé en détention, mais des mesures éducatives sont également prises en compte. Les établissements pénitentiaires pour mineurs en France placent l’éducation au centre de la réhabilitation des jeunes délinquants, en collaboration avec des professionnels de différents horizons. Il convient de souligner que le casier judiciaire d’un mineur est effacé au bout de trois ans.